Por: Javier Arturo Martínez*

En marzo de 2025, un grupo de contratistas y funcionarios del ministerio de Minas y Energía denunciaron a través de un plantón, el nombramiento de personas en cargos de decisión con señalamientos por violencia contra las mujeres, pero las voces de las víctimas no fueron escuchas y al ver ratificadas a las personas en sus cargos las denunciantes salieron de la entidad.

La protesta de marzo se originó por el regreso de Julián Flórez a la Dirección de Hidrocarburos, quien tiene señalamientos por acoso laboral y sexual, testimonios internos lo describen como un directivo que abre las reuniones con alusiones burlescas a las quejas en su contra. Días después, el Ministerio vinculó como asesor a Gerardo Ochoa, condenado en 2015 por violencia intrafamiliar agravada, y con un proceso de demanda por alimentos en curso. Un tercer movimiento cerró el cuadro: Daniel Augusto Elsahieh llegó a la Oficina Jurídica, pese a una denuncia pública por acoso sexual en su paso por la Unidad de Protección Nacional (UNP), testimonios internos hablan de un clima de intimidación con sus escoltas, quienes son más vistosos que los del propio Ministro.

Las respuestas del Ministerio

Ante estas situaciones, El Turbión radicó un derecho de petición el 16 de mayo de 2025 para conocer criterios de nombramientos y medidas frente a estas denuncias; el 4 de junio el Ministerio respondió bajo el Radicado 2-2025-020022.

Para el caso Flórez, afirmó: “sin fallo sancionatorio vigente y sin inhabilidad”, e informó que su cargo es de libre nombramiento. Para el caso de Ochoa sentenció que: “no existe sentencia ejecutoria ni medidas que impidieran su ingreso” pese a la condena de 2015. Y para el caso de Elsahied aseguró que no hubo notificación de autoridad competente: “las referencias mediáticas por sí solas, no constituyen una prueba”.

La respuesta también enumeró ocho denuncias entre el 2022 y el 2025 bajo reserva, las cuales tienen medidas como: cambios de supervisor, separación temporal, apoyo psicosocial y capacitaciones.

Tras el plantón de marzo, el ministerio anunció jornadas formativas y de apoyo a las mujeres. En efecto ha difundido afiches, volantes y otras piezas comunicativas promoviendo un pacto por la eliminación de las violencias de género, al tiempo que impulsa una política amigable con las mascotas en las oficinas y divulga mensajes institucionales sobre la transición energética.

La violencia contra las mujeres, si bien aparece en la comunicación interna de la entidad, no tiene relevancia específica y se pierde en medio de los otros temas, lo que la hace aparecer como un punto más en la agenda informativa.

Dayra Santacruz, neuropsicóloga y pedagoga social, fundadora de la Red de Psicólogxs Feministas Colombia, sostiene que tener jornadas de sensibilización, rutas de atención y protocolos al interior de las entidades del Estado no equivale a contar con un sistema protector, al respecto señala:

“Muchos de estos protocolos son genéricos, burocráticos y no incorporan un análisis de poder. No tienen en ninguna parte un enfoque feminista y de género. De igual manera, creería que también falta protección a las denunciantes. […] estos protocolos en el papel enseñan un aprendizaje perverso, y es que la norma existe sólo como trámite, no como una garantía”.

El pacto entre hombres

Una de las participantes en la protesta de marzo, Ana Mercedes** resumió el efecto:

“quienes participaron salieron, las víctimas también; el entorno no ofreció condiciones para seguir”.

Según su relato, el patrón se repite en otras entidades del gobierno:

“Tengo amigas abogadas en otras entidades como el Ministerio de la Igualdad y en el Distrito, donde también pasa que institucionalmente revictimizan a las víctimas al desconocer sus denuncias o reclamos.”

Ésta práctica de violencia se extiende desde la cúpula del gobierno nacional hasta las direcciones misionales de ministerios e institutos y unidades administrativas, según declaraciones como las del Presidente de la República, Gustavo Petro, cuando Juanpis González le preguntó por Hollman Morris, director de RTVC, y en el Ministro de Interior por Armando Benedetti, quienes tienen denuncias por presuntas violencias basadas en género:

“no es un asunto de creer… no puedo manejar el Gobierno por creencias”, dijo el presidente.

Este enfoque reduce un nombramiento a un fallo judicial y desplaza el deber de prevención, protección y no repetición, lo que termina en protocolo de papel.

Dayra Santacruz expresa que en contextos donde los denunciados son figuras poderosas, el riesgo se multiplica aún más, y agrega:

“La denuncia en contextos patriarcales se convierte en una práctica de resistencia que desafía normas tácitas de obediencia por eso tiene tanto costo, porque amenaza el pacto de silencio que protege a los hombres en el poder. […] vemos cómo la estructura mediática, política y judicial educa a la sociedad en la desconfianza hacia las mujeres y en la normalización del descrédito de sus voces”.

Si no se identifica el riesgo, ni se hacen investigaciones que expongan el impacto de trabajar bajo acoso en las entidades, los pactos de hombres y la ausencia de rutas que protejan el empleo de quien denuncia, seguirán siendo constantes que llevan a las mujeres a renunciar; lo que muestra que el hablar tiene un costo laboral y político excesivo para las mujeres.

Sobre esto, Dayra Santacruz explica que denunciar significa exponerse a represalias, aislamiento social, pérdida de proyectos vitales y manifiesta:

“El costo psicológico es alto, ya que es producto de una cultura institucional patriarcal que no protege sino que abandona, la consecuencia clínica más grave, por ejemplo, es la internalización de la culpa y la resignación, que perpetúan los ciclos de violencia”.

Las consecuencias no solo son el sufrimiento sicológico en las víctimas o la disminución de productividad y confianza en las instituciones, según la OIT el acoso sexual dificulta el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel y buenos salarios, tradicionalmente dominados por los hombres.

Ana Mercedes* lo resume en una frase:

“Espacios como este Ministerio, y otros del Estado, no son seguros para las mujeres”.

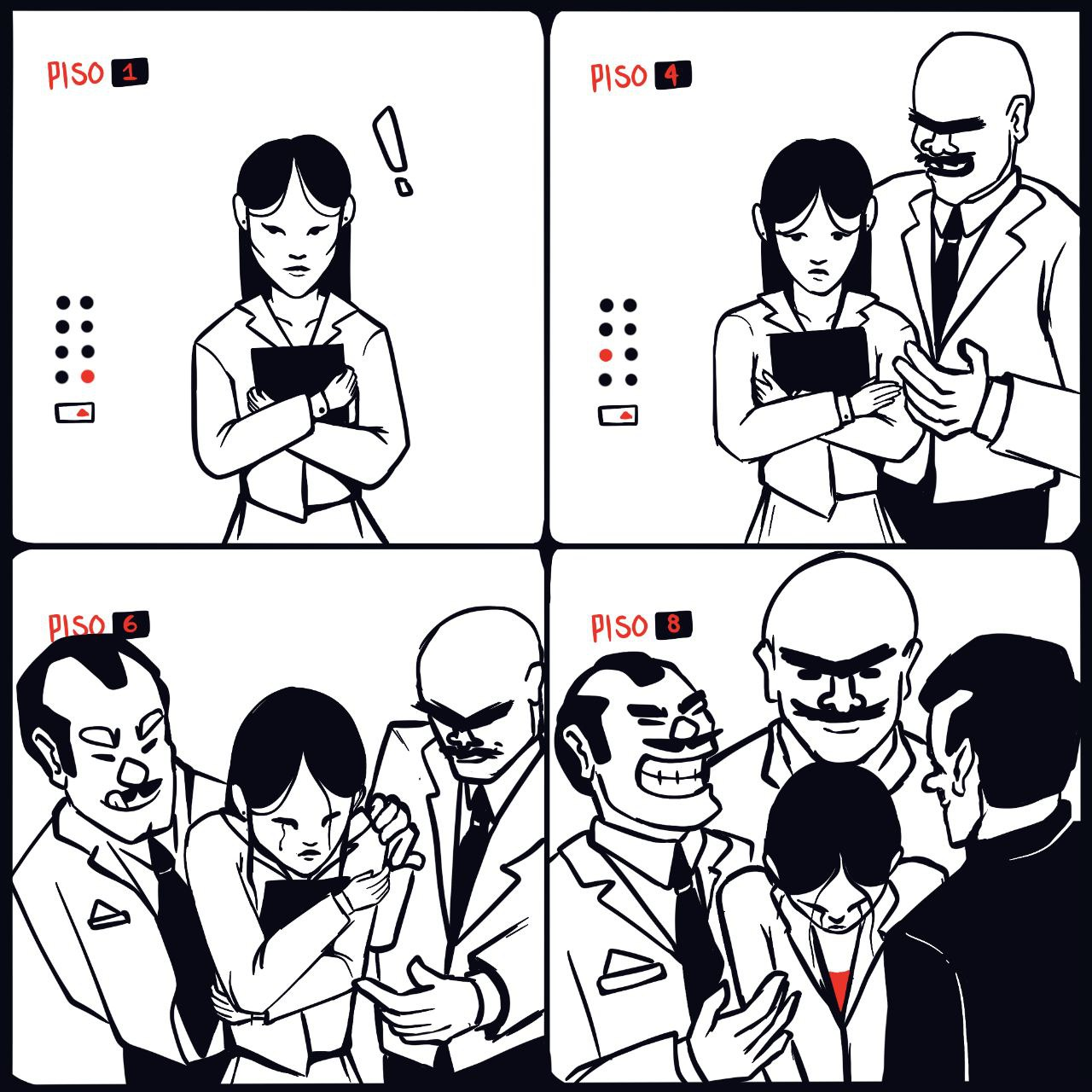

Se puede resumir que el pacto entre hombres opera de la siguiente manera: las denuncias se archivan, se hacen ascensos/contrataciones beneficiando a denunciados bajo la ausencia de fallos, y en medio de silencios administrativos se acallan la voz y credibilidad de las víctimas.

De este modo la pregunta ya no es si existe violencia contra las mujeres en las instituciones estatales, sino de qué manera impedir que el Estado siga reforzando las estructuras que sostienen a los agresores a expensas de la salud mental de las víctimas, la credibilidad en las instituciones en momentos de cambios políticos y la ralentización del acceso de las mujeres a cargos de alto nivel.

Qué falta

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda integrar el “Acoso Sexual” como un factor de riesgo psicosocial que se evalúe junto con otros riesgos y que incluya medidas preventivas que favorezcan una ambiente de trabajo saludable, respetuoso y que fomente la igualdad entre mujeres y hombres, e indicadores de salud que: “permitan la identificación del riesgo a través de la vigilancia de la salud, especialmente en las encuestas y exámenes de salud.”

Para romper el pacto patriarcal contra las mujeres tal vez se necesita más. Dayra Santacruz expresa que es prioritario que las instituciones “transformen su rol pasivo o cómplice en uno activamente protector, preventivo y reparador”, indica:

“protección integral, debe haber unas medidas para evitar represalias laborales, que haya una prohibición de retaliaciones, unas sanciones administrativas y disciplinarias reales, apoyo económico temporal si la denunciante pierde el empleo, las garantías de que va a estar bien y de que su proyecto de vida no se va a ver estancado ni afectado”

Radha Kumar, académica india afirma en este sentido que el Estado no es un árbitro neutral, sino que está implicado en la producción y reproducción de la violencia de género a través de sus leyes, políticas y prácticas, que reflejan y refuerzan estructuras patriarcales. Su análisis permite describir al Estado colombiano, en tanto produce y reproduce violencias de género con nombramientos, protocolos y silencios.

Y es que el libreto no es exclusivo del sector minero, ni de este gobierno. El 9 de enero de 2018 la periodista Claudia Morales aseveró que un jefe de años atrás la habría violado y aunque nunca nombró al perpetrador las sospechas recayeron en el expresidente y hoy condenado por por fraude procesal y soborno, Álvaro Uribe Vélez.

Desde la perspectiva de Dayra Santacruz y la Red de Psicólogxs Feministas en Colombia es necesario un trabajo a nivel de la sociedad:

“se tendría que hacer una pedagogía activa, se requiere un cambio cultural sostenido que enseñe a la sociedad que la violencia contra las mujeres no es tolerable ni justificable, que esto no es normal.”

Y es que la escena se repite en distintos oficios y profesiones. Demasiados hombres convierten el vínculo laboral en llave sexual, el cuerpo lo imaginan como peaje y el pacto del machismo blinda toda esta dinámica. Así, la urgencia no es solo denunciar el pacto patriarcal, sino desmontarlo desde adentro de las instituciones para que dejen de blindar a los agresores y se proteja a las víctimas.

En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.