Por: Elena Bassi

Entre 1996 y 2000, el Estado peruano implementó un programa de planificación familiar que derivó en la esterilización forzada de más de 270.000 mujeres, principalmente quechuas, asháninkas, shipibas, awajún y campesinas de zonas rurales, pobres y sin acceso a servicios básicos. Bajo el pretexto de combatir la pobreza a través del control natal, el régimen de Alberto Fujimori desplegó una política pública violatoria de los derechos humanos más fundamentales, en la que miles de mujeres fueron engañadas, coaccionadas o directamente forzadas a someterse a ligaduras de trompas sin su consentimiento libre e informado.

Bajo el nombre del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el Estado peruano promovió y ejecutó campañas masivas de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) que, lejos de ser voluntarias, implicaron coerción, manipulación y violencia directa contra miles de mujeres, la mayoría de ellas indígenas y campesinas.

Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), fueron esterilizadas más de 270.000 mujeres y alrededor de 22.000 hombres en ese periodo. Sin embargo, organizaciones como la Asociación nacional del Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Aampaef), y Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), entre otras, señalan que el número real de víctimas es aún mayor, considerando los múltiples obstáculos burocráticos, legales y sociales que han impedido que muchas mujeres puedan denunciar lo sucedido.

Estas cifras no solo reflejan una tragedia numérica, sino la existencia de una política estatal de control demográfico basada en criterios étnicos, económicos y de género.

Para la abogada y defensora de derechos humanos María Ysabel Cedano, de DEMUS, “lo que ocurrió en el Perú fue una forma de violencia institucional sistemática contra mujeres pobres e indígenas, disfrazada de política de salud pública”. De hecho, múltiples testimonios recogidos por AMPAEF y por medios como La República e Infobae revelan patrones recurrentes: mujeres engañadas con promesas de alimentos o medicinas, presionadas durante partos, esterilizadas sin anestesia o sin entender los formularios que firmaban en español, lengua que muchas no dominaban.

El caso de Celia Edith Ramos Durand, una joven campesina que murió tras ser esterilizada en condiciones inhumanas, es uno de los más emblemáticos y ha sido recientemente admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo el primer juicio internacional sobre estas prácticas. Como señala la CIDH: el Estado peruano no ha garantizado la justicia ni la reparación adecuada a las víctimas, a pesar de los compromisos asumidos ante el sistema interamericano.

A 25 años de los hechos, las víctimas aún esperan justicia. La creación en 2015 del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (Reviesfo) fue un avance importante, pero hasta hoy solo una fracción de las mujeres ha sido reconocida oficialmente. En 2024, seis demandas fueron presentadas ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos exigiendo reparaciones integrales, sin una respuesta estructural ni un programa claro de compensación y rehabilitación.

El fujimorismo, la pobreza y el racismo como política de Estado

Para comprender la magnitud y especificidad de las esterilizaciones forzadas en el Perú durante los años noventa, es necesario analizar el contexto político e ideológico del régimen de Alberto Fujimori. Su gobierno, en nombre de la modernización y la lucha contra la pobreza, promovió una política demográfica profundamente funcional al modelo neoliberal adoptado en alianza con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, el control poblacional fue concebido como una herramienta para “reducir la pobreza”, pero la población objetivo no fue elegida al azar: fueron principalmente mujeres indígenas, campesinas y de zonas rurales andinas y amazónicas quienes sufrieron de esta política violenta.

Esta focalización no solo respondió a criterios económicos o logísticos, sino a un imaginario colonial persistente que asocia lo indígena con el atraso, lo rural con la ignorancia, y lo pobre con la amenaza demográfica.

La política pública se convirtió así en un mecanismo de disciplinamiento de cuerpos racializados. El aparato estatal, desde funcionarios del Ministerio de Salud hasta personal médico militarizado, actuó bajo un principio implícito de selección racial: a las mujeres blancas o urbanas no se les ofrecía la ligadura de trompas, mientras que a las mujeres quechuas, awajún o campesinas, se les inducía o forzaba a someterse a ella, frecuentemente sin traducción a su idioma, sin información comprensible ni consentimiento voluntario.

El racismo estructural se expresó no solo en quiénes fueron esterilizadas, sino también en la impunidad posterior y en la desatención sistemática de sus demandas de justicia. En una entrevista a Alejandra Ballón, autora del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada” ella afirma que: “La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización”, y señala que:

El control poblacional apuntó a eliminar lo que el sistema consideraba sobrante, improductivo, o problemático: mujeres indígenas que, por su sola existencia, eran vistas como carga y no como sujeto de derechos.

La lógica de exterminio silencioso y selectivo se enmascaró bajo una supuesta política de salud reproductiva, pero su ejecución demuestra un patrón de limpieza étnica.

Como muestra Ballón, muchas mujeres fueron víctimas de campañas masivas en comunidades nativas o campesinas, donde se priorizó el número de intervenciones sobre el respeto de derechos. Médicos recibían bonos por alcanzar cuotas, y las mujeres eran transportadas en camiones como “rebaños” a centros de salud, donde eran operadas en condiciones precarias.

La discriminación estructural se manifestó también en la falta de respuesta posterior por parte del Estado. A pesar de los múltiples testimonios, investigaciones y denuncias, han pasado casi tres décadas sin una reparación integral.

El racismo institucional no solo posibilitó las esterilizaciones, también sostuvo el silenciamiento posterior, impidiendo justicia, ocultando pruebas, y relegando las voces de las víctimas a los márgenes del discurso público. La lucha por el reconocimiento de las esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad ha sido también una lucha por el reconocimiento de la humanidad misma de las mujeres indígenas y rurales.

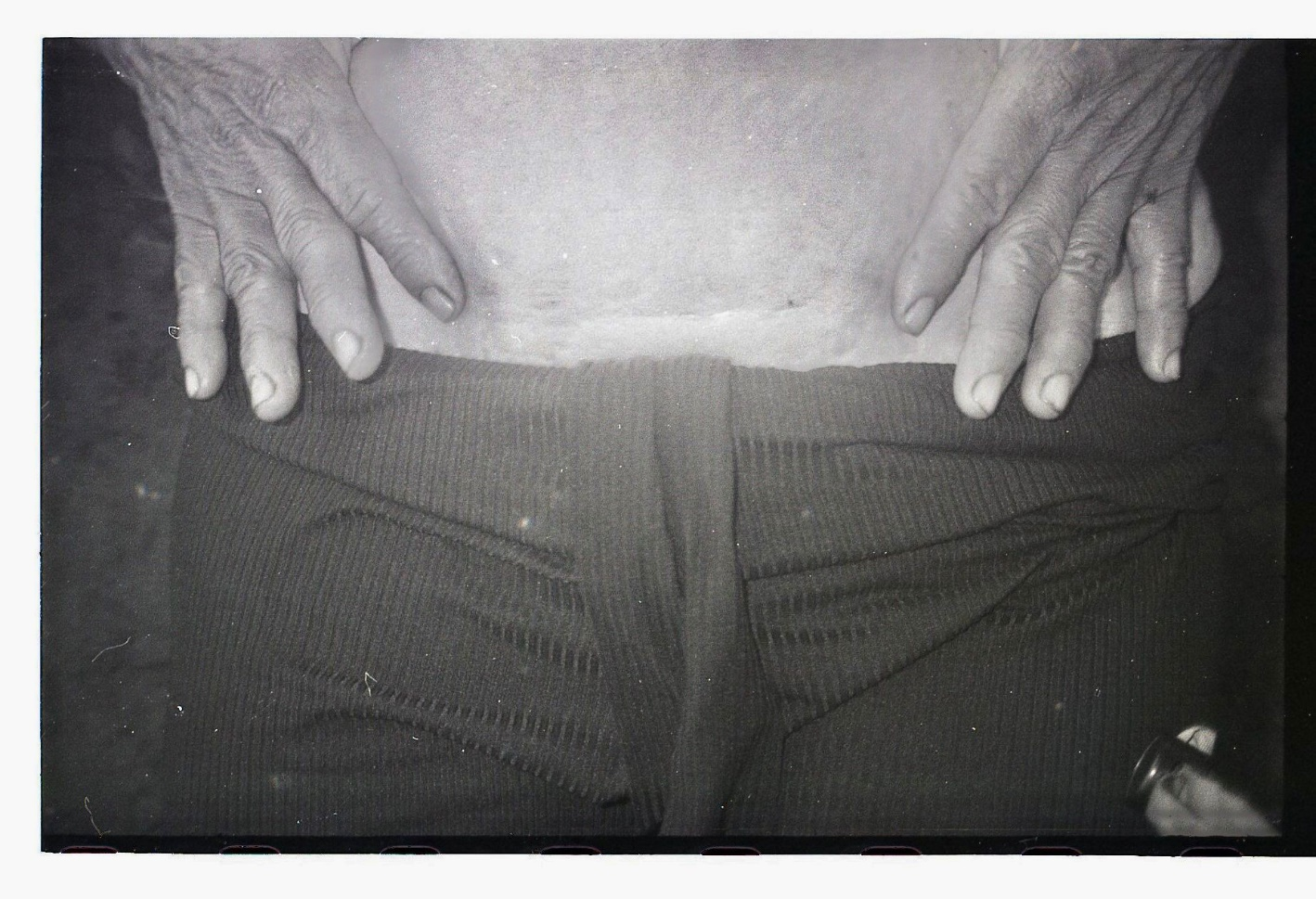

Cuerpos racializados como campo de intervención

La implementación del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori fue articulada desde una lógica tecnocrática y profundamente autoritaria. El Ministerio de Salud estableció metas numéricas por regiones, premiando a los centros de salud y al personal médico que lograra “cumplir cuotas”, mientras que se aplicaban sanciones y represalias a quienes no alcanzaban las cifras previstas.

En lugar de priorizar el acceso a una salud reproductiva libre, informada y digna, el Estado convirtió a las mujeres indígenas y campesinas en objetivos de intervención sanitaria bajo presión y coerción.

Las regiones más afectadas compartían características socioeconómicas comunes: pobreza estructural, acceso limitado a servicios básicos, población predominantemente indígena y zonas rurales con fuerte presencia de mujeres con múltiples hijos. Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar:

El Estado peruano no sólo no garantizó el consentimiento informado, sino que incentivó una práctica sistemática de violaciones a la integridad física y psicológica de miles de mujeres.

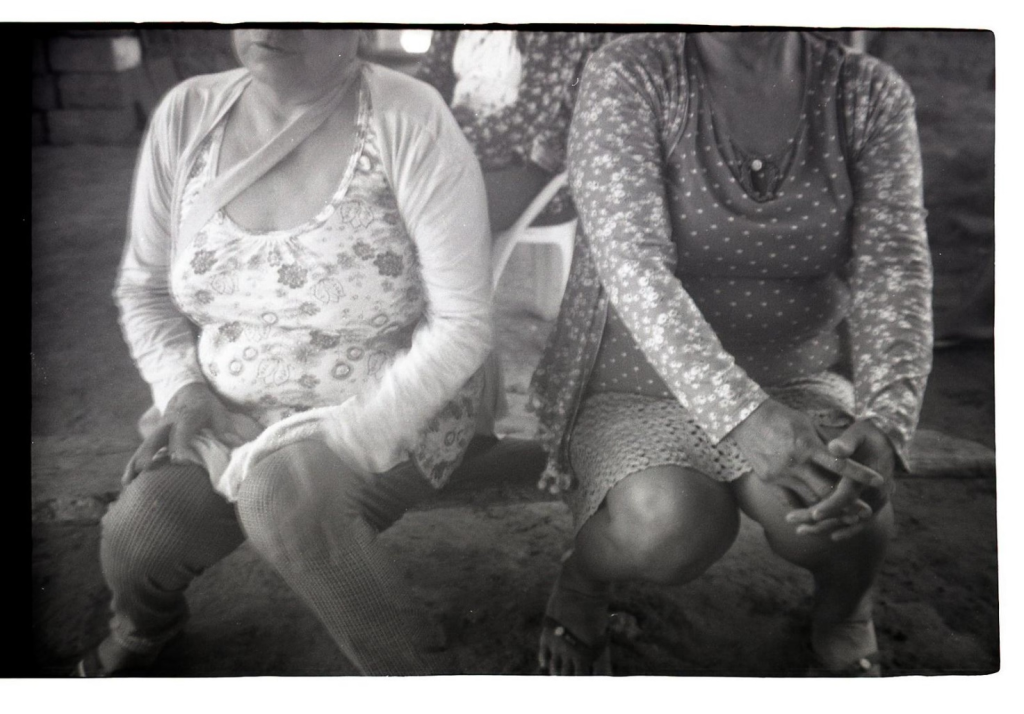

Las entrevistas realizadas a mujeres de la región de San Martín dan cuenta de la brutalidad de estas prácticas, y un patrón se repite en múltiples testimonios: personal médico o enfermeras que visitaban casa por casa; promesas de planificación gratuita o de entrega de alimentos; firmar documentos en español sin traducción o explicación; procedimientos realizados sin anestesia o con violencia verbal y física; mujeres devueltas a casa en moto, desangrando, sin ningún cuidado postoperatorio.

Una de las mujeres lo resume con crudeza:

Nosotras no queríamos. No nos explicaban nada. Nos dormían, nos cortaban, y después nos dejaban botadas. Ahora estoy llena de dolores: cintura, vejiga, espalda. No puedo trabajar. Y ellos, los doctores, ganaban premios. Nosotros solo ganamos enfermedades.

Las voces de estas mujeres son prueba irrefutable del carácter violento, racista y sistemáticamente discriminador del programa. No se trató de casos aislados, sino de un patrón de acción con respaldo institucional y cobertura estatal. Se vulneraron principios básicos de derechos humanos y se atentó directamente contra la autodeterminación reproductiva de mujeres racializadas.

La creación de asociaciones de víctimas, como la Asociación de Mujeres Esterilizadas del Centro Poblado Menor de Nauta, El Dorado, Región San Martín fue una respuesta organizada al olvido estatal. Fundada en 2016, esta agrupación reúne a más de 30 mujeres afectadas, quienes han viajado a Lima a dar testimonios ante el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, e incluso ante la CIDH. Como explicó Consuelo, presidenta de la asociación:

Cada una tiene su historia, cada una sabe cómo la engañaron. Estamos unidas para buscar justicia, pero también para que esto no vuelva a pasar.

El caso peruano se convierte, así, en un paradigma de cómo el racismo estructural, el clasismo y el machismo pueden conjugarse en políticas públicas que en su ejecución refuerzan jerarquías coloniales y vulneran los cuerpos de los más excluidos.

No fue una política sanitaria: fue una tecnología de dominación sobre cuerpos indígenas considerados reproductivamente peligrosos.

Una violencia que no terminó

Los gobiernos pasan, las leyes cambian, pero en el Perú profundo la violencia continúa. A pesar de las denuncias internacionales, de la creación de registros oficiales, de las audiencias públicas, el mismo aparato institucional que esterilizó a miles de mujeres indígenas entre 1996 y 2000 sigue operando con los mismos prejuicios, con el mismo desprecio, con la misma impunidad. Y lo más grave: sigue esterilizando.

Así lo demuestra el caso de C., ocurrido en 2022, en plena “democracia”.

C. no fue víctima del fujimorismo. Fue víctima del sistema. En 2022, en el hospital de Tarapoto le realizaron una esterilización sin su consentimiento libre e informado. Tenía que dar a la luz con cesárea, pero cuando ella estaba dormida en sala operatoria convencieron a su marido a firmar papeles sin explicarle para que eran y así con este engaño la ligaron.

A mí no me dijeron que me iban a ligar. Y mi esposo tampoco sabía, pero él firmó los papeles. Hasta ahora no sé qué tipo de ligadura me hicieron, si me cortaron o me amarraron las trompas.

La verdad es que no quería que me ligaran, porque era joven y no quería que me hicieran eso.

El caso de C. no es una anécdota. Es un crimen. Es la demostración viva de que la lógica eugenésica, patriarcal y racista que operó en los noventa no ha desaparecido: sólo ha mutado en sus formas. Hoy no hay un decreto firmado desde el gobierno, pero sí hay prácticas médicas cotidianas que siguen vulnerando derechos, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la información, a la justicia y al respeto es mínimo o inexistente.

Como dijo una de las mujeres de su comunidad, al escuchar su testimonio:

A C. no le hicieron eso por accidente. Le hicieron porque sigue existiendo el mismo pensamiento: que las mujeres pobres no tienen derecho a decidir, que sus cuerpos no valen, que están para obedecer y callar.

Ese pensamiento sigue instalado en los pasillos de los hospitales, en los formularios que nadie traduce, en las prácticas que asumen que una mujer indígena con hijos “ya tuvo suficiente”. Sigue en los médicos que actúan con arrogancia y prepotencia, en las autoridades que dicen “no hay presupuesto para ti”, en las defensorías que nunca llegan a las comunidades más alejadas. Sigue vivo en la negación estructural del racismo en el Perú.

C. tuvo el coraje de contar su historia, cuando se enteró de que muchas otras mujeres, hace 25 años, habían vivido lo mismo. Ese encuentro con la memoria colectiva transformó su dolor en indignación, su miedo en denuncia:

Yo pensaba que solo me había pasado a mí. Me sentía culpable, pensaba que era mi error. Pero cuando escuché a las otras mujeres, entendí que esto no era un error. Era un patrón. Era una decisión. Era una injusticia. Y que no terminó con el gobierno Fujimori.

Este caso desmonta por completo la narrativa oficial según la cual las esterilizaciones forzadas fueron “un error del pasado” o “una política aislada” de un gobierno autoritario. Lo que demuestra C. es que el racismo estructural, el clasismo médico, el machismo estatal y la violencia contra las mujeres indígenas no han sido erradicados, solo han cambiado de rostro, de discurso, pero siguen operando con la misma lógica.

Como afirma Delicia, otra víctima de la región:

A nosotras no nos hicieron eso porque no sabíamos… nos lo hicieron porque sabían que no íbamos a poder defendernos. Porque sabían que no valíamos nada para ellos. Porque éramos pobres, porque éramos indígenas, porque vivíamos lejos. Por eso.

La violencia no fue un accidente. Fue una decisión política, una práctica institucionalizada y sistemática, dirigida específicamente a un perfil poblacional: mujer, indígena, campesina, pobre, rural, con varios hijos. Y esa lógica, la de ver esos cuerpos como cuerpos de “exceso”, de “riesgo”, de “problema”, sigue viva hoy en los consultorios, en los hospitales, en los formularios, en los gestos, en las omisiones, en los ministerios.

La indignación con la que habla Consuelo, presidenta de la asociación de mujeres víctimas de Nauta en San Martin, no es solo dolor. Es claridad política:

Somos 300 mil mujeres y 27 mil varones. Nosotras no pedimos limosna. Pedimos justicia. No queremos que nos den, queremos que nos reconozcan lo que nos hicieron. ¿Qué esperan, que nos muramos todas? ¿Que ya nadie diga nada?

No hay reparación sin reconocimiento del daño. No hay justicia sin memoria.

El caso de C. no es una excepción: es la prueba viva de que la lógica de la esterilización forzada sigue operando en el presente. Es la señal de alarma que desmiente cualquier discurso de superación o de progreso. Es el grito que exige acción, verdad y reparación, no solo para las víctimas del pasado, sino para las del presente y del futuro.

Justicia que no llega: la lucha organizada de las mujeres y sus exigencias

Durante décadas, las mujeres víctimas de esterilización forzada han sido ignoradas, burladas, patologizadas o tratadas como números. El Estado peruano, a través de sucesivos gobiernos, ha demostrado una constante incapacidad, e incluso resistencia, a reconocer plenamente los crímenes cometidos. Frente a este abandono institucional, las propias mujeres han encabezado una lucha valiente y persistente por la memoria, la justicia y la reparación integral.

Desde la creación de organizaciones como la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada del centro poblado de Nauta, hasta campañas nacionales como “Somos 2074 y muchas más” promovida por Demus, las mujeres no han dejado de denunciar públicamente, presentar expedientes, declarar ante autoridades, organizar marchas y escribir cartas al Estado, a pesar de la estigmatización, del racismo y del silenciamiento constante.

Lo que exigen son derechos. Exigen justicia. Exigen reparación. Lo han dicho una y otra vez, en múltiples foros:

- Que se reconozca el crimen como violación de derechos humanos y violencia de género estructural.

- Que se apruebe e implemente un verdadero Programa de Reparaciones Integrales, no simbólicas ni burocráticas, sino que incluyan atención médica especializada, salud mental, pensiones, justicia penal y disculpas públicas.

- Que se judicialice a los responsables, no solo médicos, sino también ministros, funcionarios, firmantes, ejecutores políticos.

- Que se garantice no repetición, capacitando al personal de salud, traductores, jueces, fiscales, y erradicando el racismo institucional desde la raíz.

En septiembre de 2024, seis demandas fueron presentadas ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por organizaciones como Ampaef. Estas exigencias pedían la implementación urgente de un plan nacional de reparaciones. La respuesta del MINJUSDH fue silencio administrativo.

Y, sin embargo, las mujeres persisten. Cada testimonio, cada viaje a Lima, cada pronunciamiento colectivo, es un acto político de dignidad. Han tomado el espacio público, han confrontado ministros, han marchado frente al Congreso, han interpelado a la CIDH. Como declaró Consuelo en un encuentro:

Antes me daba vergüenza contar lo que me hicieron. Ahora no me da vergüenza a mí. Les debería dar vergüenza a ellos. Yo no tengo que esconderme. Yo no cometí ningún crimen. El crimen lo cometió el Estado.

Queremos una justicia que nos escuche con nuestros idiomas, que nos crea con nuestras cicatrices, que nos repare con nuestros dolores, que nos respete con nuestras voces. No queremos que nuestras hijas pasen por lo mismo. Testimonio colectivo, San Martín.

Un mensaje al Estado peruano

Miles de mujeres indígenas y campesinas fueron esterilizadas por orden de su Estado. No por decisión propia, sino por engaños, amenazas, violencia física, desprecio, racismo y poder. Lo que el Estado peruano llamó política de salud pública fue, en realidad, una maquinaria de control de cuerpos indeseables. Una limpieza silenciosa.

Y aún hoy, esas mujeres siguen vivas. Caminan con sus cicatrices. Luchan con su dolor. Hablan, aunque nunca las hayan querido escuchar. Y exigen justicia:

Me dijeron ‘¡ratón!, ya te ligamos para que no sigas pariendo’. Me lo dijo el doctor mientras me dolía todo el cuerpo. Yo me sentía como un animal atrapado.

Nos trataron como chanchas, como si fuéramos máquinas de parir. Nos dormían, nos abrían, nos tiraban como si no valiéramos nada. Yo lloraba y ellos ganaban.

Me llevaron con mentiras, me dormí y cuando desperté ya estaba ligada. No me dieron ni una pastilla. Me sentía como si me hubieran violado el cuerpo.

Así querrían que se sintieran: como animales, como cuerpos sin voz, como úteros que alguien más podía cerrar para siempre. La violencia que vivieron no terminó en la sala de operaciones: continúa cada día en el abandono, en el silencio, en la falta de justicia. Y el Estado: Calla. Demora. Niega. Miente.

No se puede seguir ignorando que detrás de cada número hay una historia de trauma profundo. Cada mujer tiene su historia. Su dolor merece atención, su lucha merece respeto, y su vida merece reparación.

El camino hacia la justicia está trazado. Las demandas están presentadas. Las pruebas existen. Los testimonios están vivos. Solo falta voluntad.

El Perú no puede construirse sobre el cuerpo violado de sus mujeres. No puede mirar al futuro mientras ignora el vientre violentado de su pasado. No puede hablar de desarrollo mientras calla el racismo estructural que infecta su sistema de salud, su sistema judicial, su burocracia y su memoria.

Esta es una exigencia. Pero también es una advertencia. Porque la memoria no olvida. Y las mujeres no van a rendirse, así lo afirma Consuelo:

Nosotras vamos a seguir hablando. Con voz o sin voz. Con fuerza o con llanto. Pero vamos a seguir. Porque lo que nos hicieron no se borra. Y porque no queremos que se lo hagan a nuestras hijas.

En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.