Por: Andrés Gómez

El despojo de tierras, la violencia y el ecocidio han marcado la historia del pueblo Sikuani desde 1940. Enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y masacres impulsadas por el Ejército, guerrillas y colonos allanaron el camino para el control de sus territorios ancestrales. Pero es bajo la sombra del esmeraldero y paramilitar Víctor Carranza, que miles de hectáreas fueron finalmente arrebatadas.

Aliar-Fazenda, principal productora de carne de cerdo en Colombia, y religiosos menonitas dedicados a la siembra mecanizada de soya y maíz transgénico, consolidan el despojo paramilitar, devastando los ecosistemas de Puerto Gaitán y profundizando un genocidio silencioso que, desde hace casi un siglo amenaza la supervivencia física y cultural de los Sikuani, así cómo su enraizamiento con la tierra a partir de los mangos y el yopo que han sembrado y las compañías destruyen.

El destierro de los Sikuani

En medio de la violencia que consumió Colombia entre 1949 y 1954, las guerrillas liberales de los Llanos sostuvieron enfrentamientos con el Ejército que provocaron el desplazamiento de pueblos indígenas, especialmente del pueblo Sikuani. Los indígenas no huyeron solo por los combates. El control social y la apropiación de sus tierras jugó un papel importante en el destierro, así lo contó el líder sikuani Marcelino Sossa a la Comisión de la Verdad (CEV):

Dumar Aljure, se decía, que era un guerrillero que tenía que defender a los pueblos menos favorecidos, pero eso no fue así, él no dejaba funcionar bien nuestro gobierno, nuestra cultura, nuestra manera de vivir, pues porque vivíamos era asustados, nosotros corríamos de un lado a otro; tanto así que a quien no obedecía, él lo mataba, se puso al servicio de los ricos de la época.

Luego de la amnistía de Rojas Pinilla, a finales de la década de 1950, los sikuani volvieron a las sabanas y bosques de galería que son su hogar en Puerto Gaitán, pero poco pudieron disfrutar de las aguas y peces de ríos y moricheras [humedales], o de la cacería en las sabanas, aún menos de la sombra de los mangos que siembran para establecer sus sitios de permanencia, tampoco de las propiedades medicinales del yopo con el curan espíritu y cuerpo, árboles que han sembrado a lo largo de la sabana por cientos de años y que atestiguan donde han vivido y donde han enterrado a sus seres queridos.

El Estado considerando baldíos los territorios indígenas autorizó en la década de 1960 el Proyecto Meta I, e invitó a colonos desalojados a ocupar terrenos.

Campesinos y colonos que ya estaban instalados en la zona acosaron a los sikuani y presionaron para que fueran abandonando las tierras para ellos ocuparlas, al punto que en 1967, trabajadores de la hacienda La Rubiela, asesinaron aproximadamente 40 personas sikuani, crímenes que el Estado avaló cuando en 1972 declaró inocentes a los responsables: “Según el juez Carlos Gutiérrez, ‘es la ignorancia de los colonos y el temor de la furia indígena la principal motivación de los asesinatos’.”

A la masacre de La Rubiela siguió la masacre de Planas. En 1970, el Ejército junto con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), asesinaron lo que pretendían era un frente guerrillero Sikuani supuestamente liderado por Rafael Jaramillo Ulloa, pero había intereses mineros como lo recuerda Rosalba Jiménez, lideresa del Pueblo Sikuani:

Allí también había un interés concreto para despejar el territorio de indios: yacimientos petroleros.

Con el pretexto de arrestar a Jaramillo Ulloa comenzaron “Las Jaramilladas”: masacres por territorio y justificadas en el racismo de los colonos hacia los pueblos milenarios de la Orinoquía. Alexander Álvarez, líder sikuani recuerda que esta limpieza étnica costó que las personas desplazadas de su pueblo no volvieran:

Huyeron familias a Venezuela, Guaviare y Casanare, quedo solo el territorio. Los que se fueron para Venezuela no volvieron, ni los que fueron para Casanare tampoco …

Alba Rubiela Gaitán, gobernadora de Barrulia, recuerda con tristeza cómo con ella van cuatro generaciones luchando contra el despojo y el racismo:

Mi bisabuelo Ramón Gaitán, mi abuelito Santiago Gaitán, y mi papá Ángel María Gaitán, vivieron la violencia de Guadalupe Salcedo, también, la violencia de las jaramilladas, después los despojaron los paramilitares, […] mi papá no vendió tierras, mi papá no cambió tierras como dicen algunos terceros.

Luego de “Las Jaramilladas”, hacia finales de la década de 1970, y como siempre hacían cuando la violencia hacia ellos atenuaba, el pueblo sikuani retornó a Puerto Gaitán, pero no contaban con la llegada del esmeraldero, terrateniente y paramilitar Víctor Carranza, quien desde 1985 organizó un ejército privado en la región: “Los Carranceros”. Así lo recuerda Alexander Álvarez cuando con su familia intentaron volver:

En cada portón pues habían personas armadas. Y también tenían alguna cadena y atravesada para que no pasaran carros ni nada. […] Como le dije yo, de antes que es una vía pública, pues si iban para San Pedro de Arimena, claro, levantaban la cadena y pasaba moto. Pero para quien de pronto quiso venir a retornar o volver acá, no no lo dejan pasar.

Carranza consolida el despojo

Las palabras de Alexander Álvarez exponen la rapidez con la que Carranza se adueño de Puerto Gaitán, y los intentos frustrados del pueblo sikuani de volver a sus territorios entre el Meta y el Vichada por la presencia de personas armadas. Y esta presencia paramilitar no era poca. La base de mando de Carranza fue instalada en Puerto Gaitán en la Finca El Brasil, y sirvió como escuela de entrenamiento y escenario de torturas y homicidios. Así lo afirmó el Tribunal Superior de Bogotá:

Esta finca utilizada para guardar víveres; dispensario; taller de mecánica; central de comunicaciones; así como lugar de torturas y encierro de personas consideradas sospechosas por parte de la organización. […] fue lugar de asesinatos de miembros de las Autodefensas del Meta y Vichada, así como de personas consideradas enemigos por dicha organización. A partir de 1998 fue utilizada como “Escuela de preparación y capacitación militar” de acuerdo a las versiones de los mismos postulados. Esta escuela fue de importancia para la organización ya que contaba con diversas zonas de entrenamiento militar junto al río Muco.

Los distintos episodios de violencia impidieron transitar libremente a los sikuani en Puerto Gaitán. No obstante, algunos miembros de la comunidad se reunían en ciertas épocas para recorrer las tierras, ir a los caños y visitar a sus ancestros. La gobernadora Alba Gaitán así lo recuerda:

En la época 1980 y 1990, mi papá junto con otros miembros de la comunidad, también fue el médico tradicional que es el sabedor, fueron por el río Muco a varios territorios, comunidad La Palmita, Chaparral, Mata Negra, La Pradera, Los Cocuyos, pero con la violencia paramilitar después no pudieron volver.

A pesar de la insistencia de los sikuani en volver a sus tierras, Carranza consolidó un millón de hectáreas en el Meta: desde el municipio de Puerto López, pasando por Puerto Gaitán, llegar al departamento del Vichada. El paramilitar profundizó el destierro colonizador que había empujado a los Sikuani décadas atrás a dejar su territorio, y esto fue continuado por todos los grupos paramilitares que han controlado la región: las Autodefensas Campesinas del Meta y del Vichada (ACMV), el Bloque Centauros, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia y, últimamente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Grupos que no han permitido materializar el Decreto 4633 de 2011, que reconoce el derecho fundamental al territorio. Así lo cuenta Alexander Álvarez:

Y como salió un decreto donde dice que los indígenas tenían derecho a reclamar sus territorios ancestrales. Entonces, yo intenté a entrar eh solicité de nuevamente, reclamé y todo. No me habían dado la facilidad para yo entrar, pero yo entré. A mí me han desalojado cinco veces.

Meta y Puerto Gaitán fue hogar hace poco más de 100 años de Sikuanis, Piapoco, Sáliba pero hoy en Puerto Gaitán solo 30% es población indígena, la mayoría sikuani, y quienes controlan el municipio de Puerto Gaitán son Liviney, y a Aliar-Fazenda quienes han aplanado y mecanizado la tierra, destruyendo bosques de galería, morichales, humedales, riachuelos y ríos mientras consolidan el despojo a los pueblos originarios.

De escuela del terror a fabrica de carne de cerdo

El englobe de tierras que hizo Víctor Carranza le permitió a Aliar-Fazenda comprar miles de hectáreas de forma sencilla. Un ejemplo es El Brasil, finca de 16 000 hectáreas que María Blanca Carranza, prima hermana y esposa del paramilitar, vendió a la empresa Aliar-Fazenda, tierras con las que comenzó la empresa. La finca que hoy está dedicada a la producción agropecuaria, en los noventa funcionó como base paramilitar de Los Carranceros y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, así como escondite en julio de 1997 a los paramilitares del Bloque Centauros que cometieron la masacre de Mapiripán.

Y esto también ha sido posible por el respaldo estatal que favoreció la desmovilización paramilitar para permitir su reorganización rápidamente y con el respaldo político. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en junio 24 del 2008, el Presidente Álvaro Uribe le apostó con su presencia en la inauguración de la planta:

Pienso que la Ley Agro Ingreso Seguro es un muy buen paso, que los incentivos tributarios lo son… Ojalá aquí pudieran convertir estos grandes proyectos en zonas francas… que les permite traer toda esa maquinaria sin arancel, sin IVA. Y les impone una tarifa de renta solamente del 15 por ciento; no del 33, que será la tarifa ordinaria en Colombia.

Santos no viajó al Meta, pero la cúpula del gobierno se movilizó en pleno a Puerto Gaitán en 2015 para acompañar a los socios a colocar la primera piedra de la planta de sacrificio que entraría en operación ese año, y cuya inversión alcanzó los 30 mil millones. Allí estuvieron el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el entonces ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez y otros cuatro ministros, además de una delegación de alto nivel del Ecuador.

El apoyo presidencial respaldaba la construcción del frigorífico que fue finalizado ese mismo año y que fue levantado en un predio reclamado en restitución por el Resguardo Wacoyo, luego de que La Fazenda arrendara mil hectáreas del territorio indígena y presentara ese contrato como una supuesta compensación por los daños causados a la comunidad: La empresa en 2013 uso biofertilizantes de heces de los cerdos que provocaron enfermedades cutáneas, intestinales y fuertes olores en el resguardo, al punto que de la comunidad denunció que 10 niños menores de un año murieron a causa del mal manejo de las heces de cerdo por parte de Aliar-Fazenda.

Duque tampoco recorrió Aliar-Fazenda pero la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en 2022 retiró la medida de protección a la comunidad sikuani de Barrulia, al tiempo que negó el recurso interpuesto por los indígenas. Aunque la comunidad obtuvo un fallo de tutela favorable posteriormente, la revocatoria de esa negativa aún no se resuelve al ser un proceso con oposiciones, todas dirigidas por: La Fazenda, el Fideicomiso Condominio Santa Clara: representante del predio El Brasil, y la sociedad La Isla y El Rosario S.A.

Aparte de la disputa legal y el despojo territorial, la imposición de Aliar-Fazenda sobre tierras indígenas también se refleja en la vida diaria de quienes trabajan en sus predios. La violencia estructural manifiesta en la expropiación también se traslada al interior de la empresa, donde condiciones laborales precarias impactan directamente a los miembros de la comunidad Sikuani. Santiago, indígena sikuani del resguardo de Wacoyo, y cuya real identidad pidió proteger por seguridad, así lo cuenta:

Eso le toca a uno trabajar sábado y domingo … para uno descansar tiene que trabajar, no tiene que fallar ni un domingo, porque el decir de ellos es que tiene que trabajar uno los domingos para uno tener alguna compensación algún día, cuando de pronto algún familiar se le enferme, o algo que tiene que hacer uno una diligencia al pueblo, bueno, alguna vaina así.

Raúl, otro ex trabajador, que también pidió mantener en reserva su verdadera identidad, y que no conoce a Santiago, confirma sus palabras y denuncia además de maltrato laboral, falta de atención médica y robo de días de trabajo: “Nos daba rasquiña, allá me sí me ha dado pues como que le quema el cuerpo. O sea le da rasquiña por todos lados […] ¿Una cita médica? Pues como acá la verdad no atienden y si usted falla o no le dan el soporte pues le quitan, digamos, como más dos de dos días de sueldo. Ya después así le lleve el soporte, ellos no ya cuando le quitan ya le quitan”.

La finca El Brasil, y otras tierras arrebatadas a los sikuani, funcionan como fábricas de carne de cerdo y espacios de explotación laboral, pero también como símbolos del despojo sistemático y la impunidad que ha acompañado la expansión de Aliar-Fazenda. La empresa opera con respaldo estatal sobre un territorio indígena y en medio de denuncias de contaminación, mortalidad infantil y maltrato laboral, sin embargo, no es la única empresa que está devastando la vida en la Orinoquía, junto con lo marranos que se comen la vida del Meta, los menonitas contribuyen al genocidio del pueblo sikuani y el ecocidio que vive hoy Puerto Gaitán.

Del paramilitarismo al arado menonita

Los menonitas son un grupo religioso de la rama anabaptista surgida en el siglo XVI y fue fundada bajo preceptos pacifistas, de vida sencilla y autonomía frente al Estado e iglesias oficiales. 500 años después, algunas de las ramas que se han expandido por México, Bolivia, Perú y Colombia tienen una práctica distinta, al colonizar con violencia y convertirse en motores de deforestación y amenaza a la biodiversidad donde llegan.

En México las comunidades menonitas talaron sin permisos 2 600 hectáreas en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, e incendiaron el bosque para convertir la selva Maya en monocultivos de soya, maíz y sorgo. En Bolivia fueron hallados culpables de narcotizar y violar 151 mujeres y niñas durante años, y en Perú, en regiones como Ucayali y Loreto, han deforestado más de 7 000 hectáreas entre 2017 y 2023 para abrir campos agrícolas pese a no contar con títulos válidos, destruyendo miles de hectáreas de bosque Amazónico y ocupado tierras del pueblo indígena shipibo-konibo con maquinaria pesada y aval de autoridades regionales.

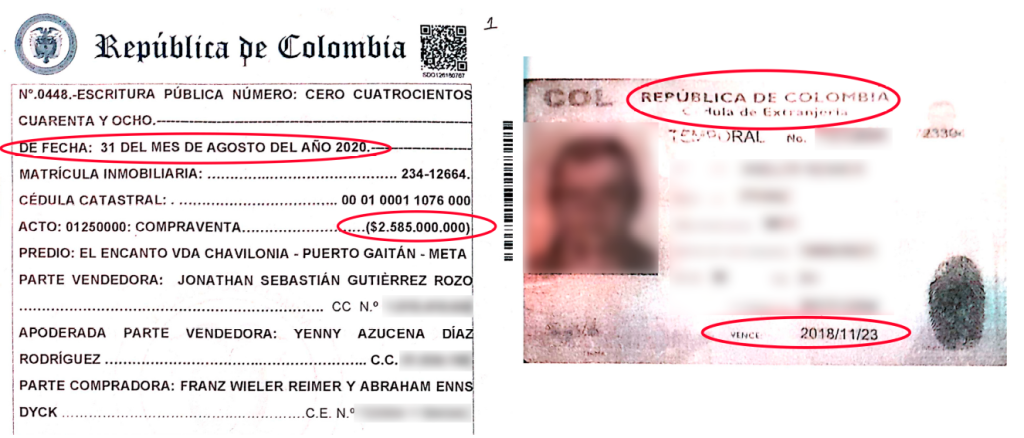

En Colombia, los menonitas también aportan al ecocidio y genocidio indígena que sus hermanos de congregación adelantan en Centro y Sur América. Al momento tienen casi 30 000 hectáreas de tierra en Puerto Gaitán, y las han acumulado comprando tierras, algunas veces con cédulas vencidas, lo que haría ilegal las compras de estos terrenos.

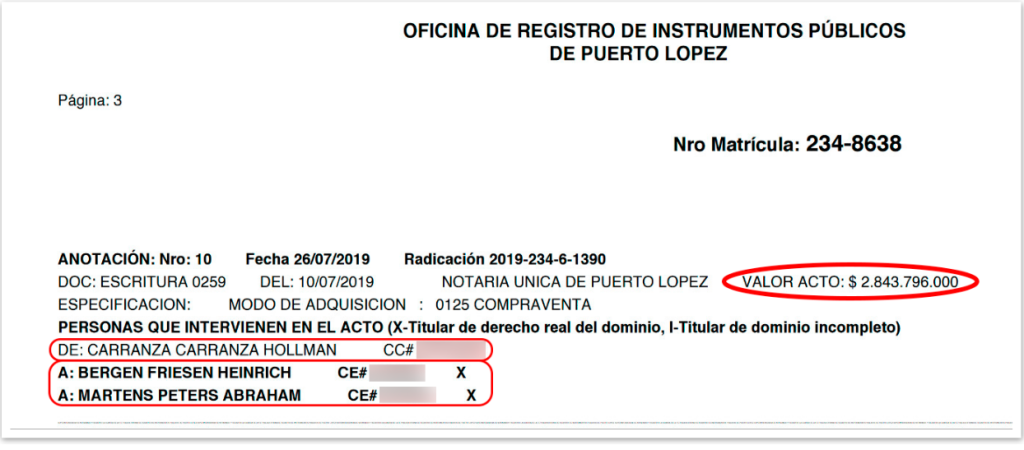

En otras ocasiones, y al igual que Aliar-Fazenda, los menonitas han adquirido tierras de herederos de Víctor Carranza. Hollman Carranza Carranza, hijo del temido paramilitar, vendió por casi 3 mill millones de pesos tierras a Bergen Friesen Heinrich, y a Martens Peter Abraham:

Los herederos y cercanos a Víctor Carranza se beneficiaron del despojo paramilitar y acumularan baldíos, y luego favorecieron el acaparamiento de los menonitas, quienes con aparentes trámites legales han acumulado casi 30 000 hectáreas, y así continúan el proceso de despojo del pueblo sikuani.

En 2013 no estaban esta gente que están por ahí cultivando, todavía no existían en ese tiempo y me me desalojaron. Volví nuevamente a los 2 años que en el 2015, ya hice mi casa, tumbé un conuquito, sembré comida y todo. Después de un mes otro desalojo. En ese año fue donde entraron ya los Menonitas. Ya estaban arando por ahí. Como vieron que que yo he retornado, he venido aquí a fundarme, ellos [Franci Bolaños, Jaime Ballestero y Karina Barragán] pues sabían que esto eran de los indígenas, lo que intentaron fue vender. Entonces, como para que ellos pudieran vender esto, pues me desalojaban.

Las palabras de Alexander Álvarez exponen que lo han desalojado antes de que llegaran los menonitas, pero resaltan que una vez llegaron los religiosos, quienes les vendieron las tierras han sido actores en el despojo, situación que ha observado Wilson Arias, senador que ha hecho control político sobre las acciones de los menonitas en Puerto Gaitán:

Hemos encontrado una serie de nombres cercanos a unas familias que había dejado Carranza ahí y que son las que les venden. Y que son a veces los que colocan los abogados que están allá en los procesos de desalojo. O sea, los menonitas utilizan a los que les vendieron, básicamente para que ellos sean los que se encarguen del desalojo.

Las palabras de Wilson Arias exponen que quienes vendieron a los menonitas tierras despojadas a los sikuani pueden ser la clave articuladora entre paramilitarismo y los procesos de desalojo, y concuerda con la situación de acoso judicial y amenaza a la vida que viven los sikuani y en particular uno de sus líderes, Alexander Álvarez:

Franci Bolaños, Jaime Ballestero y Karina Barragán. Son tres personas que siempre pagan o mandan para que nos desaloje. Fue en el 2015, y volvió otra vez en el 2017 […] Pues me amenazan las mismas personas que dicen que ya tienen años de estar vigilando acá, ellos piensan y creen o dicen que no es territorio indígena, sino que yo estoy invadiendo. Entonces, los menonitas colocaron algunas personas armadas para que me maten a mí, pero aún no no me han encontrado así fácilmente.

La prevención de Alexander Álvarez no es infundada, el 13 de julio de 2025, William Gaitán, consejero de salud de la organización indígena sikuani Asounuma, y gerente de la IPS indígena Matsuludani fue asesinado.

Wilson Arias también asegura que el grupo religioso intimida al pueblo sikuani que defiende su derecho a volver a sus territorios:

Los sikuanis se ven cercados por los menonitas, quienes adicionalmente utilizan formas non santas de dominio y de eh y de señorío, digamos, sobre sobre los predios. A través de compañías vigilancia privadas que con frecuencia se les ve e inclusive encapuchados. Eh, es son es notoria eh su armamento de arma blanca, de armas de corto alcance a veces.

El Turbión es testigo de que personal de seguridad de los menonitas controlan vías interdepartamentales como la que va de Puerto Gaitán hasta San Pedro de Arimena, lo que recuerda la práctica instalada por Carranza de controlar el paso de todas las personas en las vías de la región.

Aliar-Fazenda y los menonitas no solo acumulan hectáreas, sino que reproducen un patrón histórico de violencia, desplazamiento y ecocidio que amenaza la supervivencia física y cultural de los sikuani. La memoria de las masacres, los desalojos y las amenazas permanece viva en un desierto de soya y maíz, y en la frustración de no poder disfrutar de las aguas de los morichales, la dulzura del mango y la sombra de su árbol, ni de visitar sus antepasados, lo que recuerda que la restitución efectiva del territorio no es un solo un acto administrativo, sino una pequeña acción para detener un genocidio silencioso que todavía sucede en las sabanas del Meta.

* Esta historia hace parte de una investigación de El Turbión, realizada con el apoyo de Global Exchange y del Fondo para Reportajes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green, y forma parte de una serie que documenta cómo la violencia, la concentración de la tierra y el ecocidio amenazan la supervivencia física y cultural del pueblo Sikuani.

En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.