Por: Juan Diego García – julio 14 de 2012

Por: Juan Diego García – julio 14 de 2012

Los argumentos que esgrimen las comunidades afectadas por las modernas explotaciones mineras en América Latina se refieren, al menos, a tres aspectos diferentes: las condiciones técnicas propias de este tipo de explotaciones y su impacto, las condiciones institucionales y políticas del país, y los inconvenientes de un modelo económico orientado fundamentalmente a exportar materias primas como recurso estratégico para impulsar el desarrollo.

En contra de quienes se oponen a la gran minería es usual aducir que con su actitud impiden el progreso, que los intereses egoístas de comunidades minoritarias no pueden prevalecer sobre los intereses generales de la nación, que existen garantías técnicas suficientes para hacer asumible el impacto en el medio ambiente, que un país no puede renunciar a la explotación de sus recursos o, sencillamente, que las comunidades están siendo manipuladas por grupos de extremistas que buscan réditos políticos debilitando a las autoridades.

Es probable que en la oposición de ciertos colectivos se pueda constatar la influencia de convicciones contrarias al industrialismo y a la civilización actual. También es común que se produzcan contradicciones entre los intereses locales y nacionales, como lo es que la minería puede adelantarse reduciendo el impacto negativo sobre la población y la naturaleza, y que, en tal caso, mucho depende del tipo de autoridades e instituciones con las que se cuente.

Cada tipo de minería tiene sus inconvenientes particulares, tanto si se trata de las explotaciones tradicionales de petróleo, gas, oro, níquel, carbón, cobre y similares, como si se extraen los metales vinculados a las tecnologías más modernas, incluyendo, por supuesto, los llamados ‘minerales estratégicos’ utilizados en la energía atómica. El continente americano es rico en todos ellos y la expansión de las economías centrales en las últimas décadas ha generado una demanda considerable y precios al alza, incentivando el impulso de la minería por parte de los gobiernos latinoamericanos, con independencia de su signo político. La crisis actual y, sobre todo, lo complicado que resulta a estas alturas predecir su posible evolución en el futuro inmediato, se convierten en un sólido argumento en favor de quienes ponen en tela de juicio la conveniencia de confiar en las exportaciones de materias primas como recurso principal para financiar el desarrollo. Si desciende bruscamente la demanda y caen los precios, toda la estrategia exportadora se viene abajo. Así ha ocurrido siempre y nada indica que ahora no vaya a pasar lo mismo.

En este contexto, cobra enorme relevancia la amarga experiencia del pasado, incluso de un pasado muy reciente, y se impone una revisión a fondo de las condiciones específicas en las cuales se adelanta o se desea adelantar hoy este tipo de proyectos.

La historia de la minería en América Latina no puede sino generar pesimismo. Ningún país de la región ha conseguido desarrollarse aprovechando los beneficios dejados por la minería o por cualquiera de los otros sectores económicos que juegan igual papel en la estrategia exportadora: alimentos, madera o mercancías de escaso valor agregado, por no mencionar la ‘exportación’ masiva de mano de obra a las economías centrales, migración que conlleva dolor y sufrimientos a los migrantes y sus familias y la sensible pérdida para el país de recursos humanos preciosos, que no se compensa ni de lejos con la remesa de divisas. Tampoco la exportación de o tráfico ilegal de sustancias psicoactivas son rentables. Así, los escasos beneficios jamás igualan el enorme perjuicio para la economía y la sociedad locales. Agotadas las minas sólo quedan pueblos desolados, obreros con silicosis y un paisaje de mayor atraso que contrasta con la riqueza que acumulan los empresarios –sobre todo extranjeros– y las migajas de vergüenza que se reparten gobernantes cipayos, los burócratas corruptos y los dictadores militares o civiles de turno, cuya función no es otra que ‘garantizar el orden’.

Algunas explotaciones mineras sólo se pueden llevar a cabo destruyendo casi de forma irreversible el medio ambiente. Si se hacen cálculos globales, es decir, que superen los estrechos márgenes de la contabilidad de la empresa, el balance será siempre negativo. Mientras las empresas obtienen ganancias considerables, el daño sobre el agua, al aire, la biodiversidad, la salud de la población, las reservas en bosques y similares resulta un costo que no asume la entidad que extrae pero recae directamente sobre la comunidad afectada no menos que sobre toda la nación. En tales condiciones, todo indicaría que mientras no se sea técnicamente posible evitar semejantes consecuencias, lo razonable es desistir de tales empresas. Ocurre así, por ejemplo, con la energía atómica, seguramente fundamental en muchos aspectos y a cuya investigación no se puede renunciar, pero que hasta el momento trae consecuencias negativas que la técnica actual aún no resuelve: manejo de residuos radioactivos, resultados incontrolables de los accidentes y –no menos inconveniente– su uso militar. Igual ocurre con la extracción de oro, que requiere ingentes cantidades de agua, el uso masivo de cianuro y otros venenos, y la destrucción de regiones enteras, obligando casi siempre al desplazamiento de la población –otro costo que apenas aparece en la contabilidad de la empresa–. Y, como el oro o la energía atómica, muchos de los actuales proyectos mineros resultan desaconsejables desde todo punto de vista.

Ahora, en el caso de explotaciones mineras que pueden desarrollarse con un manejo razonable del impacto sobre la naturaleza y las personas, es decir, explotaciones que minimizan los daños y, sobre todo, que garantizan una economía sostenible, la cuestión a resolver se reduce a determinar las condiciones técnicas e institucionales en las cuales han de llevarse a cabo. No sobra recordar que toda acción humana supone siempre un determinado impacto sobre la naturaleza, que la especie humana dejó de ser parte de la misma desde hace milenios y que la condición de recolectores y cazadores sólo se registra hoy en grupos marginales en regiones de la periferia de la civilización.

Que se respeten los procedimientos técnicos adecuados, que la explotación revierta en beneficio de la comunidad directamente afectada y sobre la nación entera, que los ingresos públicos –como impuestos, regalías, participaciones, etc.– sirvan realmente como un recurso para promover el desarrollo, salir de la pobreza y superar la condición de países dependientes y atrasados, dependerá entonces del tipo de autoridades que deban garantizarlo. Gobiernos de escaso o nulo sentimiento nacional, burocracias corruptas y un funcionariado ineficiente son, todas ellas, condiciones que conspiran abiertamente contra estos propósitos. Así, los requerimientos técnicos se quedan como letra muerta en el papel de los contratos, las instituciones legislan según los deseos de las empresas –casi todas multinacionales–, la corrupción administrativa permite cerrar los ojos ante incumplimientos y atropellos, repitiendo las formas tradicionales que han permitido el saqueo de recursos para contribuir al desarrollo y bienestar de las economías centrales.

Cualquiera con curiosidad puede indagar, por ejemplo, cuál fue el precio del barril de crudo desde los comienzos del siglo XX hasta la llamada ‘crisis del petróleo’ en los años 70, cuando se creó la OPEP. Entonces, será claro que ésta, como cualquier otra actividad minera, ha servido realmente para contribuir a la riqueza de unos y al empobrecimiento de otros. En el centro del sistema se benefician principalmente los grandes capitalistas; en la periferia, las clases dominantes criollas, esas oligarquías primitivas y obsecuentes, con sus dictadores sanguinarios, sus sátrapas y reyezuelos de opereta o, más recientemente, con presidentes que encabezan remedos de democracia.

En síntesis, en unos casos y por su propia naturaleza, determinadas explotaciones mineras resultan inaceptables desde todo punto de vista. En otros, siendo apropiadas, todo depende de las condiciones políticas e institucionales que garanticen las medidas técnicas de prevenciones y aseguren el control oficial adecuado de las explotaciones: pago de impuestos, cantidades extraídas, cuidado del medio ambiente, régimen laboral al que se somete a los trabajadores, respeto a los intereses de las comunidades directamente afectadas, etc., pero, sobre todo, que se destinen esos recursos a la inversión social y productiva.

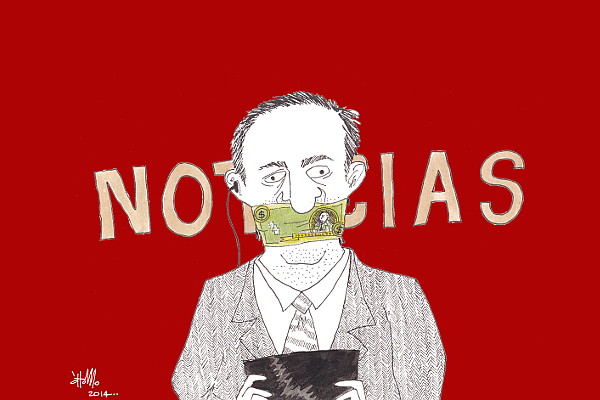

Aunque no resuelve todos los interrogantes del problema, la nacionalización de estos recursos y su control riguroso por parte del Estado constituyen un paso decisivo en la buena dirección. En esta perspectiva, entonces, mucho dependerá del tipo de gobierno, de su apoyo social y de sus propósitos de futuro. Que estas condiciones favorables no siempre se producen explica la creciente oposición local y nacional a muchos proyectos mineros en el continente. La manera como se resuelven estas contradicciones indica bien a las claras la naturaleza de los gobiernos: en unos casos se resuelven mediante el diálogo y la negociación, pero, con frecuencia, se asiste a las escenas ya conocidas de represión, cárcel o muerte, además de las campañas de intoxicación y manipulación de la opinión pública, impidiendo un debate de suma importancia pues se trata, ni más ni menos, que de evitar que en las condiciones de hoy se repita el mismo proceso de esquilmar y saquear recursos que, en buena medida, explica el cuadro de atraso de los países de América Latina. O sea, impedir que, abandonando todo esfuerzo de industrialización propia, estos países afiancen su naturaleza de economías complementarias, multiplicando los enclaves coloniales del pasado y sacrificando unos recursos no renovables que seguramente serían indispensables para su propio desarrollo.

No hay que sorprenderse demasiado si los indígenas de una comunidad amenazada por una explotación a cielo abierto evocan a la Pacha Mama –la madre tierra– y se oponen a la mina porque afecta una montaña ‘sagrada’, pues detrás de un concepto seguramente extraño a la racionalidad occidental, que no permite dar entidad de sujeto a algo que es obviamente un objeto, se esconde una reflexión muy ligada a la realidad: allí, en esa montaña, se produce el agua, elemento básico para la vida. Con categorías diferentes y desde la óptica occidental se diría que la mencionada montaña resulta intocable pues asegura el suministro de agua a una ciudad. Se ordena entonces no afectarla, se la asume como intocable. Ocurre, sin embargo, que por su propia naturaleza el sistema capitalista es depredador y no se detiene ante nada cuando se trata de beneficios económicos, sea ‘sagrado’ o ‘intocable’. De esta manera, sólo una movilización muy enérgica de la población puede conseguir que las autoridades impidan la profanación o destrucción de aquella ‘montaña sagrada’.

Resulta, por demás, paradójico que los defensores del capitalismo se mofen de un lenguaje seguramente premoderno y bastante romántico que acude a los fetiches, cuando todo su discurso teórico no es otra cosa que una sistemática sublimación que convierte de hecho al capital en un sujeto y nos deja a los demás convertidos en objetos bajo su dominio.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.