Por: Andrés Gómez

En 2024 el mundo vivió el año más caliente en su historia desde la era preindustrial superando la meta límite propuesta de 1,5 grados, y los incumplimientos en los compromisos no prometen un futuro alentador. Esto significa que el proceso de calentamiento global no se detendrá, y en el mejor de los casos revertirlo tomará siglos.

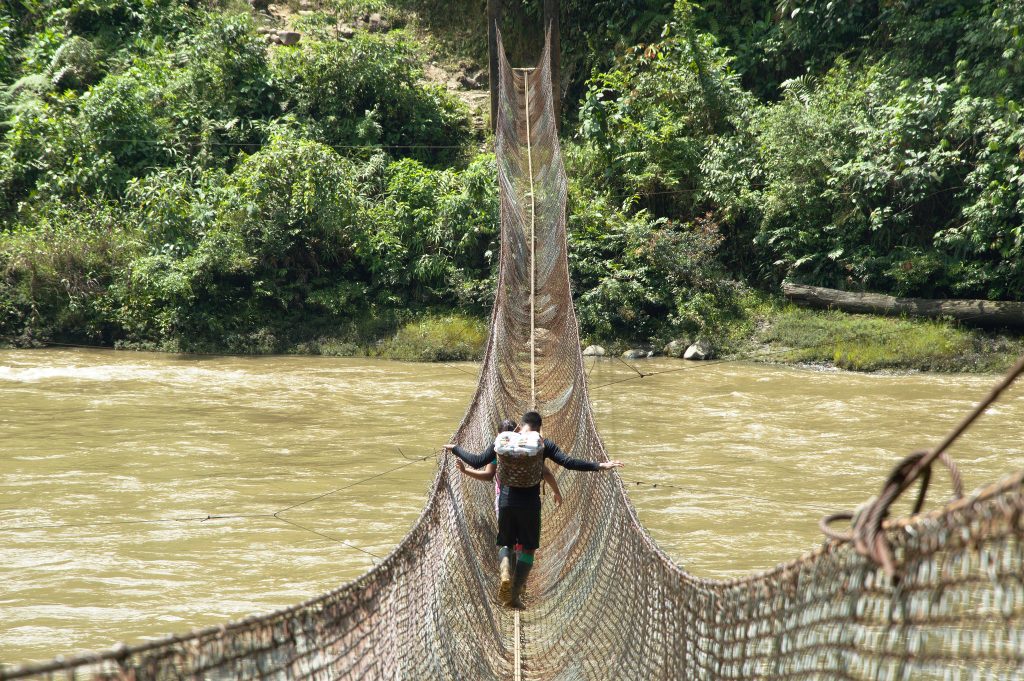

Estamos enfrentados a tener que adaptarnos rápidamente a los cambios en el clima que se expresan en intensas lluvias y sequías. Un ejemplo, fue el desborde, el pasado 7 de marzo, de la laguna de la Cocha a media hora de la ciudad de Pasto, en Nariño. Al verano intenso de 2023 y parte de 2024 le han seguido lluvias torrenciales en 2025 e hicieron que se desbordara la laguna causando 4 muertos, 72 damnificados y millonarias pérdidas en una zona de producción piscícola, agrícola y turística.

Un mundo más caliente: más tragedias

Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus en Europa, la temperatura media mundial de noviembre de 2023 a octubre de 2024 fue aproximadamente 1.62 °C superior a la media preindustrial de 1850-1900.

La revista Science advierte que superar los 1,5 °C tendría múltiples consecuencias. En el mar, podrían producirse desde la ruptura de los principales sistemas de circulación oceánica hasta el deshielo del permafrost boreal y el colapso de los arrecifes de coral tropicales. Pero los ecosistemas marinos no serían los únicos afectados.

Los cambios que estamos viviendo han dejado huellas en la salud humana. Según las Naciones Unidas, “el número acumulado de víctimas mortales del cambio climático desde el año 2000 superará los 4 millones”, aunque advierten que existe un subregistro:

(…) solo se centra en la malnutrición, las enfermedades diarreicas, la malaria, las inundaciones y las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el clima, mientras que el cambio climático es un multiplicador de la amenaza de muchos otros fenómenos meteorológicos extremos y riesgos para la salud pública.

En las dos últimas décadas, según cifras de la ONU, “las 55 economías más vulnerables al cambio climático han sufrido daños superiores a los 500 000 millones de dólares” y en 2022: “las catástrofes desencadenaron la cifra récord de 32,6 millones de desplazamientos internos, de los cuales el 98% fueron provocados por desastres meteorológicos como inundaciones, tormentas, incendios forestales y sequías”.

Es evidente que el calentamiento global es una constante que ha desencadenado una crisis climática que tiene repercusiones súbitas, irreversibles y peligrosas, ejemplo de esto son los incendios en California, EEUU, y las inundaciones en Europa Central, en 2024.

África, sin embargo, es el continente más castigado a pesar de ser uno de los que menos contribuye al calentamiento climático, así lo sostiene la Organización Meteorológica Mundial al evidenciar las sequías intensas que vivió el continente:

En varios países, entre ellos Malí, Marruecos, la República Unida de Tanzania y Uganda, se vivió el año más cálido del que se tiene constancia. En julio y agosto, olas de calor extremas azotaron el norte de África. En la capital de la República de Túnez, se alcanzó un récord de 49,0 °C, y en Agadir, en Marruecos, se batió el récord de temperatura al llegarse a 50,4 °C.

En el ND-GAIN Index realizado por la Universidad de Notre Dame, entre 187 los países más vulnerables y con menos capacidades de manejo de las emergencias son: Chad, en África Central; Las Islas Salomón en Oceanía; Niger en África Occidental; Micronesia en Oceanía y Guinea-Bissau en África Occidental.

Y el calentamiento global causado por los países industrializados también afecta a las Américas. Según el índice de la universidad francesa los estados más débiles y con menos habilidades de dirección son: Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Bolivia.

Las fronteras políticas son ajenas a la naturaleza, y la Amazonía, compartida por Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, no solo vive las repercusiones de las políticas ambientales y extractivas de cada país; este ecosistema vital para absorber el carbono producido por fábricas y automóviles, es uno de los más afectados. Así lo asegura la ONU, entidad que afirma que en 2023 las sequías golpearon todo el continente, secando la cuenca amazónica:

Las precipitaciones [lluvias] acumuladas entre junio y septiembre fueron muy inferiores a la media en gran parte de la cuenca amazónica. En ocho estados brasileños, las precipitaciones de julio a septiembre fueron las más bajas en más de 40 años. En la Amazonía, se registró el nivel más bajo del río Negro desde que comenzaron las observaciones en 1902.

Colombia y la crisis climática

La realidad en el país no es alentadora. Yolanda Gómez, ecóloga y experta en Soluciones Basadas en la Naturaleza, afirmó que la situación es grave. El pasado 13 de marzo de 2025, durante el Primer Foro Agroalimentario en Nariño, organizado por Gisdatacenter en la Universidad Mariana en Pasto, la experta indicó:

En Colombia se pronostica para 2050 que el número de personas afectadas por inundaciones se va a triplicar, y que los días superiores a 35 grados, en algunas zonas, la probabilidad de esto se va a multiplicar por seis. (…) Y tenemos una afectación en disrupciones en la infraestructura causadas por el clima que al 2050 podrían afectar el 60% de los colombianos.

El reporte del Ministerio de Medio Ambiente indica algo similar sobre el cambio climático en Colombia, señalando que varias zonas del país se verán seriamente afectadas.

La zona costera del Caribe continental enfrenta la amenaza de inundación en “4.9% de las áreas de cultivos y pastos”, así como una alta vulnerabilidad en la mayoría de las áreas ocupadas por la industria manufacturera y el 44.8% de la malla vial terrestre. La isla de San Andrés, por su parte, podría perder 17% del territorio, inhabilitando vías y el aeropuerto, además de la infraestructura hotelera y los acuíferos de los que beben el 82% de las personas en la isla porque habrá infiltración salina.

Y no solo el ser humano se verá afectado. Estudios académicos han determinado que el calentamiento global ha impactado el caribe colombiano causando erosión costera, la pérdida de arrecifes de coral así como de bosques de manglar.

El reporte de Minambeinte también expone que mientras en el Caribe el agua reclamaría tierras destruyendo cultivos, viviendas, e infraestructura, en el sur de la región Andina, en La Guajira y Nariño disminuirían las lluvias anuales, y aumentarían en la Amazonía, Orinoquía, norte de las regiones Andina y Pacífica y el resto de la región Caribe.

Minambiente también expone que la disminución de los nevados del Ruiz, Santa Isabel, y Tolima pondrán en riesgo a las poblaciones de: Chinchiná, Palestina, Manizales, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Armenia e Ibagué, e igual pasaría con los acueductos que dependen de la Sierra Nevada del Cocuy y los demás nevados en Colombia.

Estos cambios afectarán irremediablemente la biodiversidad, harán que millones de personas se desplacen, e impactará el sector agrícola. Se prevé que las áreas con un potencial alto de desertificación aumentarán en 3.576.068 hectáreas y se afectará “una tercera parte de las zonas que actualmente son agro ecosistemas”, al tiempo que aumentarán las áreas vulnerables para el desarrollo de malaria y dengue.

El IDEAM, habría calculado que la temperatura aumentaría 1.4 °C entre 2011 a 2014 (3 años) y tuvo razón. También pronostica que aumentará 2.4 °C entre 2041 y 2070; y 3.2 °C entre 2071 a 2100. Esto con respecto al periodo de referencia 1971 a 2000.

Según las previsiones de la cartera de ambiente, para 2030, el 2% del total de la población se verá afectada, al igual que se tendrá que comprometer el 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El colonialismo verde no es la solución

La crisis climática que la humanidad enfrenta nos aboca a adaptarnos para mitigar lo que pocos han creado y así evitar catástrofes humanitarias mayores que no solo afectarán las economías, sino la biodiversidad como la conocemos. Pero no todas las salidas que se ofrecen ante el cambio climático son en realidad soluciones.

Sobre esto, Yolanda Gómez advierte que hay que tener cautela de las expectativas que propone el norte global, responsable en primer lugar de calentar el planeta:

Tenemos un colonialismo ambiental histórico que se refiere a la explotación de recursos naturales en el sur global por parte de los países industrializados. Esa dinámica no ha cambiado y tiene mucho que ver con el cambio climático (…) el 1% más adinerado rico emite el doble del CO2 que el 50% más pobre del planeta.

Los proyectos de los que advierte son los bonos de carbono voluntarios, es decir, comercializar la captura que hacen los bosques del dióxido de carbono que calienta el planeta:

Nosotros que solemos ser los países que tenemos menos emisiones, pero además estamos amortiguando los efectos de cambio climático con nuestros ecosistemas, tenemos la posibilidad de vender, después de certificar que efectivamente tenemos esas toneladas capturadas, vender estos bonos a quien está haciendo las mayores emisiones, y [que] no está[n] haciendo un aporte de amortiguación de estas emisiones a través de sus ecosistemas.

Las palabras de Yolanda contienen el escepticismo de un trato que no reduce el dióxido de carbono y además explicó que en Colombia este instrumento no ha favorecido la conservación, y sí ha sido manipulado para: vender dos veces los mimos bonos a diferentes compradores, como es el caso del Proyecto REDD+ en la selva de Matavén, en la Orinoquía y Amazonía, el cual tuvo una certificación doble de Verified Carbon Standard – VCS y Climate, Community & Biodiversity Standards – CCB.

En el Resguardo del Gran Cumbal, la comunidad reclama que las negociaciones se hicieron a sus espaldas y exigen “(…) cuentas sobre en qué se han invertido los recursos generados por la venta de 849.000 bonos de carbono a la petrolera estadounidense Chevron”.

El descaro no conoce límite. La Fundación Fundamé, la Universidad del Tolima, South Pole, entre otras, desarrollaron un programa de compensación de emisiones que certificaron ante BioCarbon Registry y por ICONTEC Internacional y le vendieron bonos sin comunidad a empresas nacionales y multinacionales. El área vendida por los desarrolladores y certificadora, se traslapa 87% con la reserva forestal del Bosque de Galilea y las tierras de 15 colonos. Las empresas que confiaron en el sistema fueron:

Alpina, el almacén de cadena Sodimac Colombia, la energética Siemens Energy, la administradora de pensiones y cesantías Protección, la Bolsa de Valores de Colombia, los bancos Davivienda y el Banco Agrario público, la logística Opperar Colombia y un grupo grande de distribuidoras de gasolina como Terpel, Chevron y Primax, según la plataforma de transacciones de BioCarbon Registry.

En la Amazonía, en Pirá Paraná, los bonos están desuniendo comunidades indígenas, y esto puede estar pasando en más pueblos teniendo en cuenta que sólo “29 proyectos cubren un área que equivale al 41% de la superficie amazónica, con más de 19 millones de hectáreas”.

Estas intervenciones que se han presentado en Nariño, Tolima y Amazonía, además de dividir a las comunidades no han logrado proteger los bosques ni su diversidad y menos la producción de carbono en los países industrializados.

Curiosamente, aunque el oligopolio a nivel global es evidente: la empresa Verra -Verified Carbon Standard controla el 70% de los bonos de carbono; en Colombia, la participación de las certificadoras es más amplia y participan en el mercado de bonos voluntarios 6 actores:

Cercarbono, el cual con 77 proyectos controla el 36,32% del mercado, seguido por Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), con 34 proyectos y 16,04% del mercado; Verified Carbon Standard (VCS): 23 proyectos y 10,85%.

Ni Colombia Carbono (ColCx); ni la asociación entre VCS & Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBA); y tampoco BioCarbon Registry tienen datos abiertos sobre el número de proyectos ni participación en el mercado.

Observar y escuchar para planear

El sistema capitalista ha logrado comercializar la fotosíntesis de los bosques que aún quedan en el sur global, pero no ha creado opciones reales que disminuyan el dióxido de carbono, y por el contrario, en la mercantilización de la respiración de las plantas se han creado más problemas que necesitan ser abordados a nivel nacional y local.

Sandra Rodríguez, experta en planificación territorial, geógrafa y geofísica, planteó en el Foro Agroalimentario que hay varios retos que se necesitan afrontar ante las crisis que vivimos y se centran en el agua y conocer la biodiversidad. En el espacio propuso que es necesario afinar e implementar los instrumentos que ofrece la Constitución frente a proteger el agua:

En áreas de páramos y su zona de influencia, la minería está excluida porque prevalece la protección del agua, fue hasta 2011 cuando el entonces presidente Santos creo la ley 1450 del 2011 (…) El reto ahora es ver hasta dónde va la zona de influencia. Y en estas zonas de pie de monte, Pacífico y Amazónico, aún más. Porque esas son áreas que por topografía y por convección de las nubes son naturalmente de recarga de acuífero. Eso es una situación que hasta el momento el país no lo ha solucionado, y no lo hemos solucionado.

Un segundo reto que expuso es saber qué hay en los territorios. Y tiene razón. El desconocimiento hace que la biodiversidad no se aprecie y se ve tan lejana y sin relación a nuestra vida, que no entendemos hasta qué punto estamos todos relacionados, por ello la experta no duda en la necesidad que tenemos todos de preguntarnos:

¿Con qué contamos? ¿Qué hay en nuestro territorio, quiénes están aquí?

Y va más allá. No solo es necesario saber quiénes están en los territorios, sino escucharlos, planteando un tercer reto que atraviesa al país: el de superar el clasicismo y racismo, y escuchar al campesino y al indígena y sus conocimientos para aplicar soluciones ante los cambios que pueden afectar sus comunidades y otras poblaciones:

Al pensar que los campesinos son ignorantes cuando de pronto saben y conocen mucho mejor el manejo climatológico (…) Llegamos a un punto en que ya sabíamos que llegan unas abejas, llegan en bloque, y eso nos invadían todo el piso, póngale la firma, a la hora llovía tremendamente. Y la misma gente fue la que nos dijo, «Miren, tengan cuidado con esto que tal vez ustedes no les conviene ir para allá, a campo, porque va a llover ¡Vea todas las abejas¡

La escucha a la que alude Sandra, técnicamente se ha traducido como “bioindicadores”, y se pueden construir escuchando a las personas que han observado la naturaleza, y quienes, con tecnologías análogas y/o digitales, más su ingenio, pueden monitorear los cambios radicales a los que nos enfrentamos.

Lo mismo señaló Yolanda en conversación con el medio:

O sea, hay personas que llevan 40 – 50 años y tienen todo el registro de esos cambios, que son muchas veces los de un indicador. Entonces es generar una estrategia para hacer explícito y formal ese conocimiento que es implícito y no formal.

Adaptarnos a los colapsos en medio de la mala planeación

El calentamiento global no se ha logrado detener y cada vez más hay menos probabilidad de que eso pase. Ambas, la guerra y la transición energética, aumentan la demanda y quema de combustibles fósiles. Ante esta realidad, la idea de respuestas locales, como lo plantean Sandra Rodríguez y Yolanda Gómez, es una necesidad. Pero en el país no se escucha a las comunidades, y se han afectado montañas y ríos con megaproyectos: hidroeléctricas a filo de agua como la de Amoyá, o las de represa como Hidroituango.

En entrevista con el medio, para Yolanda Gómez se necesita hacer pedagogía de que ya estamos viviendo crisis climática y sistematizar el conocimiento es una respuesta, y aclara que aunque el conocimiento está ahí está disperso “y no está enfocado a lo que uno pensaría como una respuesta de comunidad, como desde la gobernanza local a una crisis”.

Uno de los sectores que más se va afectar con el cambio climático es el agrario y las respuestas pueden ser simples. Omar Suárez, magister en sistemas de información geográfico y organizador del Encuentro Agroalimentario, en entrevista con El Turbión, habló sobre prácticas que se pueden implementar en la ruralidad para adaptar cultivos a sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos. Su respuesta hace coro a las palabras de Sandra Rodríguez sobre el cuidado del agua.

Desde un nivel básico enfrentar la crisis del agua, por decir algo, prácticas ancestrales o tradicionales como los receptores de agua dan resultado. Eso te ayuda a mitigar de alguna manera la variabilidad. Entonces, ya no depende únicamente del agua lluvia, sino que la recoges, o como dicen en el sector agroecológico: cosechas agua y llenas reservorios. Es una práctica que hoy en día ya es indispensable en la agricultura. A ese nivel lo puedes manejar así.

Pero para Omar Suárez además de las prácticas tradicionales se debe incorporar la tecnología, una tecnología que se puede desarrollar teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio: “hay muchas aplicaciones gratuitas climatológicas que te dan unos pronósticos buenos dependiendo de la zona, puedes tener entre un 60% a un 90% de asertividad”.

Los territorios necesitan articulación

La matriz de la Universidad de Notre Dame sobre adaptación al cambio climático, sitúa a Colombia

en el puesto 93 entre 187, y expone que para el país existen retos pero puede adaptarse por su baja vulnerabilidad y capacidad de adaptación. Sin embargo, las adaptaciones necesitan impulsos y el Estado no las ha fomentado, el porqué es complejo: pasa por acostumbrarnos a las tragedias, y por el tipo de contratación estatal vigente que genera inestabilidad laboral, lo que interrumpe intenciones, y también incluye la no implementación de tecnologías y la escasa exigencia de las alcaldías en sus propios territorios. Como explica Omar Suárez:

Una alcaldía, por pobre que sea, simplemente puede a su funcionario, o sus funcionarios de agricultura, pues obligarles a que estén monitoreando este tipo de herramientas a diario, y que estén ejerciendo unos planes de prevención, de contingencia y de control al respecto. Las administraciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están en la obligación.

El cambio climático llegó y ya no significa solo cambios sino crisis, una que no es una amenaza lejana sino una realidad que golpea con fuerza al mundo y a Colombia. Urge priorizar respuestas locales y respetuosas basadas en el conocimiento de los pueblos milenarios indígenas, y de las comunidades ancestrales de afrodescendientes y comunidades campesinas y por supuesto escuchar a la misma naturaleza.

¿Por qué no existió una articulación efectiva entre las autoridades ambientales, locales y nacionales, para monitorear las cabeceras de los afluentes de la Laguna de la Cocha, si el riesgo climático era evidente?

Tu apoyo fortalece un periodismo independiente y confiable

En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.