Por: Andrés Gómez

El incesante consumo de cocaína en EE.UU. y Europa continúa motivando el procesamiento de pasta base de coca en Colombia, lo que significó que para 2023 se vertieran en los departamentos con más coca en el país: Norte de Santander, Nariño y Putumayo, una cantidad de gasolina tan grande que podría llenar y rebasar la laguna más grande de Colombia, La Tota, con los 1,7 millones de metros cúbicos de gasolina que se usaron.

Lea esta nota en inglés

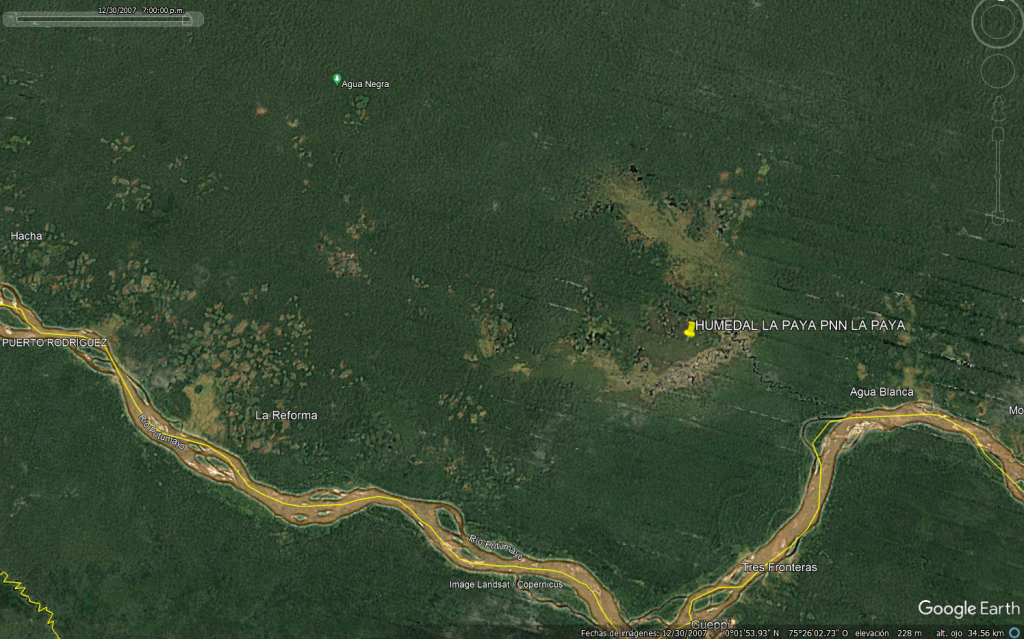

El Turbión estuvo en Puerto Leguízamo, Putumayo, uno de los municipios de este departamento ubicado en la frontera con Perú, a 550 kilómetros de Bogotá, y allí pudo constatar cómo la economía ilícita de la cocaína ha contaminado las riberas de La Laguna de La Paya, fuente de biodiversidad del Parque Nacional Natural La Paya, y con ello las especies de la selva y las comunidades de pueblos indígenas Siona, Murui Muina y Kichwa, entre otros pueblos amazónicos. También presenció cómo la política de interdicción centrada en la incautación de toneladas de cocaína, ha cambiado temporalmente el negocio ilícito que propicia los crímenes ambientales en las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo.

Un problema de salud pública que ha destruido la Amazonía

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) , en su informe mundial sobre las drogas de 2023, asegura que «la población de personas que consumen cocaína […] en 2021 se estimó en 22 millones». El problema de salud pública, es que este número de consumidores aumenta de manera gradual y constante en la medida que siempre hay nuevos consumidores y algunos de estos terminan siendo abusadores del alcaloide.

Este consumo incesante se refleja en las selvas arrasadas en Colombia y Perú. El 1 de septiembre de 2023, el último reporte entregado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC reportó un incremento del 13 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 en 2022.

Ese incremento tiene que ver directamente con el aumento de la deforestación. Susana Muhamad, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informó el 8 de abril de 2024 que: “La deforestación en Colombia y la Amazonía se disparó en el primer trimestre con un aumento del 40 %”. La ministra culpó al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas Farc-EP, y dirigidas por alias “Iván Mordisco”, organización que según ella, está “impulsando la tala de bosques como mecanismo para presionar en las negociaciones de los acuerdos de paz”, y resaltó que dicha disidencia ha impactado especialmente los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, siendo los dos últimos parte de la Amazonía colombiana.

Las declaraciones de la Ministra aplican igualmente al departamento del Putumayo, también amazónico, y ubicado en el Suroccidente del país, en frontera con Ecuador y Perú. Según el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencia, oficina adscrita a la Unión Europea, en el año 2021 las confrontaciones de las disidencias se concentraron en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán. Justamente en esos lugares se «incrementó el número de hectáreas de coca desde en el periodo 2020-2022 en 122,7 %, 54 % y 87 % respectivamente», según UNODC.

Para 2023, el Putumayo registró el mayor incremento en la dinámica del cultivo de coca con 20.000 hectáreas aproximadamente siendo los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo los más afectados al duplicar su área frente a 2021, año en el que 204.000 hectáreas se destinaron al cultivo de hoja de coca en el país.

La Paya, de parque natural a vertedero de desechos tóxicos

Uno de los lugares que vive la devastación por los cultivos de coca es el Parque Nacional La Paya, uno de los 44 parques naturales de Colombia y uno de los 8 ubicados en la Amazonía colombiana. La Paya tiene 440 mil hectáreas y se encuentra ubicado entre los ríos Caquetá y Putumayo, y está protegido por el Acuerdo 015 de abril 25 de 1984, firmado por el antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) hoy Ministerio del Medio Ambiente.

La Paya cuenta con una diversidad biológica asombrosa. Según Corpoamazonía, en Putumayo viven y transitan 291 especies de aves, 58 de mamíferos, 17 de reptiles, 84 de peces y nueve de anfibios y muchas de estas habitan el municipio de Puerto Leguízamo.

Una muestra de ello se encuentra en el artículo científico Mamíferos (Mammalia) del departamento de Putumayo, Colombia, el cual presenta 66 especies de murciélagos, 24 de roedores, 19 de carnívoros y 15 de primates, siendo Puerto Leguízamo el municipio con más especies registradas y también más amenazadas: el tigrillo, el tigre, la nutría o lobito de río, la nutria carnívora, el delfín de río, la danta, los monos: araña, socay / zocay, chichico negro, huapo negro y chorongo, junto la guagua, el manatí y el hormiguero, están en riesgo de extinción.

Una de las razones de su riqueza son los humedales y lagunas. La Amazonía es la segunda región que más aporta al área total de humedales en Colombia, pero la mayoría son temporales y están ubicadas alrededor de los ríos Caquetá, Vaupés, Apaporis y Putumayo. Por su parte, la laguna la Paya ubicada en el Parque Nacional La Paya, se caracteriza por ser un humedal amazónico que no es temporal y alberga de forma permanente flora y fauna acuática, especies en migración y muchas más especies de mamíferos y anfibios que habitan el parque natural.

Pero toda esta diversidad se ve afectada no solo por la deforestación y la caza sino por la contaminación que representan los fertilizantes y pesticidas usados en las más de 2000 hectáreas que se han dedicado al cultivo de coca y los millones de litros de gasolina usados en el procesamiento de la hoja a pasta base.

En 2004, la Subdirección de Asuntos Regionales y Erradicación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, adscrita al Ministerio de Justicia, expuso en un informe sobre los cultivos ilícitos en Colombia que “el 98.7 % de las plantaciones de coca usan insecticidas o fungicidas, el 92.5 % aplica fertilizantes químicos y el 95.5 % usa herbicidas.”, y se estima que al año se usan hasta 3.5 millones de toneladas de sustancias químicas por hectárea, pero estos agrotóxicos y pesticidas no son los únicos que terminan en los suelos y ríos. Éter, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona, soda cáustica, cemento, cal y gasolina también son usados.

Haciendo cuentas solo de la gasolina vertida en los suelos, se estima que se requieren 284 litros de combustible para producir 1 kilogramo de base de coca y que de una hectárea se producen 6,5 kilos de pasta base cada tres meses, por lo que al año esa misma hectárea produce 26 kilos de pasta base, producto en el que se usan 7.436 litros de gasolina.

La necesidad de gasolina es tal, que para 2019 se calculaba que por año se contrabandeaban 114,6 millones de galones de combustible de Ecuador a Colombia, y mucha de esta gasolina terminó vertida en los suelos y ríos de la cuenca del río Amazonas.

Laguna La Paya: un humedal amazónico contaminado por gasolina

Desde 2022 la disidencia de las antiguas Farc-ep, la autodenominada Nueva Marquetalia ha tomado control de la cuenca del río Putumayo y mantienen control sobre la parte sur de la Paya, incluyendo los resguardos indígenas La Paya, El Tablero, Cecilia Cocha, El Hacha y Agua Negra, que quedan al sur de este parque nacional.

En ese mismo año se registró la mayor cifra de cultivos de coca dentro del parque: 1.840 hectáreas, más del doble que las hectáreas registradas en 2022, y entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2023, el sistema de monitoreo de tala en la Amazonía: Global Forest Watch, registró más de treinta mil alertas de deforestación en el PNN La Paya. La mayor concentración de alertas se da en el norte y en la zona sur, esta última fronteriza con Perú y el río Putumayo.

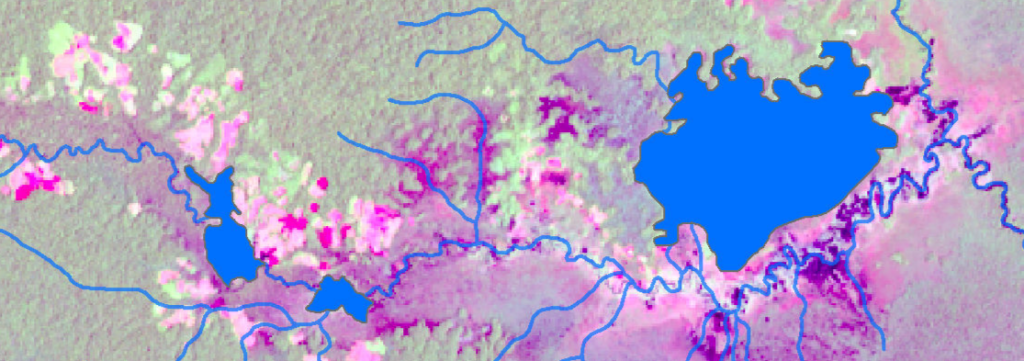

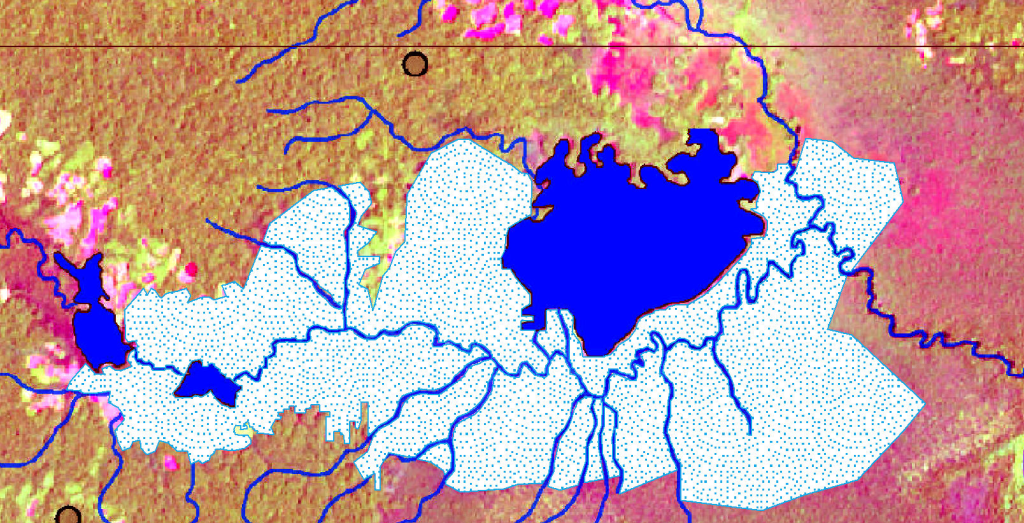

El Turbión tuvo acceso a una cartografía detallada que monitorea la deforestación por cultivos de coca en el Putumayo con corte a mayo de 2024. Por seguridad nos reservamos la fuente. Al contrastar los datos de esta herramienta, con otros datos abiertos como Global Forest Watch y Google Earth, revelan que la laguna La Paya no es reportada por estos sistemas de monitoreo y menos que afecta especialmente las riberas de la laguna, cuerpo de agua de 3.000 hectáreas que queda al costado sur del Parque, zona de influencia de la Nueva Marquetalia, mediante Los Comandos de Frontera, comandados por Giovanny Andrés Rojas, alias «Araña».

En la cartografía, el color rosa indica los grados de deforestación, y entre más intenso el rosa mayor ha sido el impacto, con eso en mente, El Turbión calculó los daños ambientales en la zona sur de la Laguna Paya, y encontró que se han talado más de 2.863 hectáreas aproximadamente, sólo en el área que se delimitó. Si en esta área se ha sembrado coca, entonces más de 5 millones de litros de gasolina han sido vertidos en los suelos tras el procesamiento para obtener pasta base, y toda esta gasolina se ha filtrado a las aguas subterráneas y las que alimentan la laguna del parque natural.

Es evidente que la cifra de 1.840 hectáreas de cultivos permanentes de coca para 2022 aumentaron en 2023 y que han causado el vertimiento de millones de litros de insumos químicos en los cuerpos de agua, así como los precursores de pasta base de coca en la laguna del parque Nacional y todo su ecosistema, afectando también el río Putumayo y aguas abajo. Pero a pesar de que la contaminación ha sido constante por décadas, esta no es analizada por las autoridades competentes.

Para el 2020, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonía, hizo la caracterización de 14 cuerpos de agua del departamento de Putumayo, y llama la atención que inicialmente solo se evaluaron cuerpos de agua que se encuentran en cercanías de la cabecera municipal de Mocoa, además, sólo se analizaron 14 cuerpos de agua, entre ríos y quebradas, cuando el departamento tiene 39 ríos y más de 18 quebradas que exigen caracterización detallada.

El estudio de Corpoamazonia dejo ríos como el Putumayo, el Nasaya y el Mecaya por fuera, al igual que cuerpos de agua como La Laguna La Paya, y sólo se limitó a analizar solo vertimientos de aguas residuales domésticas, y debió realizar caracterizaciones exhaustivas. Se sabe por décadas, de la filtración de aguas residuales derivadas de la producción de pasta base de coca en la selva húmeda tropical: residuos de fertilizantes y pesticidas, junto con los pestilentes desechos de la producción de coca.

Mario*, indígena Murui Muina, que vive cerca del PNN La Paya los llama: “salados”

Muchas especies que han aparecido muertos, sí, porque pues son puros químicos que se drenan por ahí a los caños [quebradas] Más que todo el pescado. Muertos. Y se han visto algunos animales que andan de noche, por ejemplo la boruga y la danta han aparecido con deformaciones raras, porque ellos van y chupan todo el bagazo que botan, los químicos […] entonces eso se vuelve como unos “salados” donde van botando todos esos desechos y los animales de noche comienzan a chupar y creo que las crías están saliendo fenómenos cosas raras y pues eso es muy preocupante porque pues así la genética o la especie va se va transformando, y eso pues para nosotros es gravísimo, porque eso hace parte de nuestra espiritualidad ,y para nosotros algún día poder cazar un animal todo deforme….

Cerca del PNN La Paya la devastación producto del narcotráfico y del control de las disidencias no solo es evidente sino que afecta la soberanía alimentaría de pueblos Siona, Murui Muina y Kichwa, como se puede apreciar en las palabras de Mario:

hay una temporada que salen muchas ranas comestibles, hay lugares donde ellos se reúnen más de 10.000 – 15.000 ranas a emparejarse, pero en estos últimos tres años ya no han vuelto a reunirse […] donde ellas se reunían para desovar esos territorios los han talado, entonces ellas ya no tiene dónde […] ha sido digamos un problema para alimentarnos, porque nosotros las recogemos y las ahumamos y tenemos comida para cinco o seis meses exacto, pero eso ya no ha pasado y eso también es preocupante, porque cuando llueve dos tres días, uno ya sabe que esa noche terminando se va a reunir las ranas comestibles […] se prepara un sitio especial, y allá van todas las familias de noche, cada una saca cientos, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas serpientes van también a cazar […] los abuelos hace un rezo para que la serpiente se vaya mientras que las familias puedan recoger una canasta y ahí sí entran la serpiente a comer también, pero eso ha disminuido prácticamente.

Entre la coca y las disidencias

Los pueblos indígenas han vivido con la contaminación que trae el negocio ilícito de la cocaína y bajo el control social de las disidencias de las antiguas Farc-EP que controlan el negocio. Una comunidad en Puerto Leguízamo que ha vivido estos problemas es la comunidad indígena de Guaquira, del pueblo Murui Muina y ubicada en el Resguardo de Alto Predio Putumayo. El resguardo a orillas del río Caquetá y en los límites con el departamento del Amazonas es controlado por las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) a través del Frente Carolina Ramírez, comandado por quienes han controlado la producción del alcaloide desde que se escindieron del proceso de paz.

Guaquira se empezó a poblar en 2001 por familias del pueblo Murui. Según Francisco*, los primeros pobladores llegaron por las buenas condiciones para la vida:

A ellos les gustó allá [Guaquirá] porque pues hay harta selva, ya había mucha cacería, mucha pesca, y también un territorio donde hacer la chagra para sembrar nuestros alimentos

La vida como la conocieron las primeras familias del resguardo empezó a cambiar profundamente poco después de haber llegado al que sería su territorio y hogar. Entre 2004 y 2005 ante la falta de oportunidades económicas y el permiso de las Farc-EP, el cultivo de coca se convirtió en una alternativa y con ella empezó la deforestación, así lo recuerda Francisco:

Yo creo que tumbamos por ahí unas 50 hectáreas. Por ejemplo, yo cultivaba dos hectáreas este primer año y la selva a la hoja de la coca la aguanta varias veces, entonces ese mismo sitio yo volví a cultivar el otro año y el otro año o se movían y aún es la que todavía hay.

Pero una cosa son los cultivos de coca de las familias que viven en enclaves cocaleros, quienes por lo regular cultivan de dos a tres hectáreas, y otra son los cocales y laboratorios propiedad de colonos que obedecen a las reglas del frente dirigido por “Danilo Alvizú”:

Muchas personas iban a trabajar, digamos en los trabajaderos, donde se despega la hoja, donde se raspa. Exactamente, ¿quiénes son los dueños de los cultivos, quiénes son los que los controles? Bueno, aquí sí… ¿Cómo yo le voy a decir? Los dueños, digamos de la coca, pues tienen unos dueños, yo tampoco no le puedo decir nombres, pero el dueño igualmente, digamos, es controlado, digamos, con con los personajes de al margen de la ley […] quienes están ahí, el Carolina, ese es el único que que permanece por ese lado.

Lo que no imaginaron con el cultivo que les permitía tener ingresos para bienes básicos, es que hasta su forma de alimentación y su libertad cambiaría, así lo cuenta Camilo*:

De pronto ya todo el mundo tenía que estar cumpliendo las normas de ellos y al mismo tiempo pues reclutando, y prohibiendo muchas cosas que prohibían, de pronto ya la movilización tarde de la noche, nosotros somos de pesca y cacería no solamente en el día sino en la noche […] En la parte alimentaria se van escaseando muchas cosas. Todos los días conseguimos nuestro alimento en la chagra y en el territorio y por los caños por los ríos. No hacemos como los blancos que compran un mes de remesa o dos meses. Nosotros todos los días vamos al territorio, conseguimos nuestros alimentos y traemos a nuestros hijos, y eso hoy en día en algunas comunidades ya no se puede hacer, ya no se puede hacer… porque por un lado hay amenaza a los líderes, hay restricciones para que nuestras autoridades, nuestros abuelos se sienten en las malocas, porque ellos [disidencias] saben que ahí se fortalece, y ya han hecho que no puedan hacer sus rituales, inclusive le dan una hora para que vaya a la semana una familia por semana [salir al territorio] y tiene que ir volando y regresar derechito porque si se van por un lado, qué tal pisa una mina, eso está pasando en Guaquirá.

El control social mediante la fuerza y el miedo continúan. Luego del acuerdo de paz, las disidencias han amenazado de muerte y atentado a quienes quieran salir del negocio ilícito mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, sin embargo, las condiciones están cambiando y hoy el negocio ilícito de la cocaína no funciona como antes, así lo cuenta Camilo*:

Porque si nosotros trabajamos la coca, sacamos el producto y era como tener la plata porque ahí cerca de donde nosotros vivimos hay un caserío, que ahí nos cambiaban todo por ese producto, ahorita como cayó todo, no hay nada para nosotros, ni para sacar ese producto, ni para ir a cambiar.

Las familias en Guaquira, por años, cada tres meses, vendían su cosecha de hojas o pasta base pero hoy no hay flujo de compra e inclusive los grandes cocales propiedad de los colonos que obedecen a las disidencias tampoco funcionan como antes.

Para Martha*, indígena Korebajú, esto ha presentado una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y las prácticas únicas que tiene como pueblo amazónico y expone la necesidad de apoyo en ese sentido por parte del Estado.

Eso fue muy diferente antes, éramos nosotros con los hijos con las hijas, pero después cuando se mira la plática ya ahí ya buscamos trabajadores para que siempre comida entonces ya dejaron de sembrar comida y pusieron para otros y contrataban colonos o gente de la misma comunidad. Sí, entonces, pues nos ha afectado.

Digamos más que toda la cultura, las vivencias nuestras y también de la chagra, el trago, pero entonces ahorita están volviendo a la chacras. Están volviendo a salir a pescar los jóvenes, están entusiasmados en pescar en acompañar a sus mayores, algunos, no mucho, pues en el momento ya estamos en ese camino, entonces de todas maneras, de alguna entidad después necesitamos una fortaleza que nos acompaña, digamos como fortalecer, digamos la parte de la cultura más que todo.

Hoy los cocales están abandonados, no se limpian ni abonan los surcos pero las consecuencias en el territorio son notorias para Francisco:

Los terrenos donde metimos mucho herbicida pues ya no es lo mismo, ya digamos, los árboles que salen [en zonas deforestadas por cultivos] ya es más bajo o más raquítico. […] el ruido de las motosierras, las guadañas y el olor gasolina, pues espantaban los animales, y no había digamos cerca de la comunidad micos o borugas.

La Nueva Marquetalia controla cocales en Perú

No solo es difícil para las disidencias del EMC mantener el flujo de cocaína que alguna vez tuvo en Guaquirá, y que proveía la ruta de la cocaína hacia Brasil; la ruta controlada por las disidencias de la Nueva Marquetalia en la frontera con Perú, también presenta problemas que al parecer son causados por la interdicción como estrategia de guerra contra las drogas.

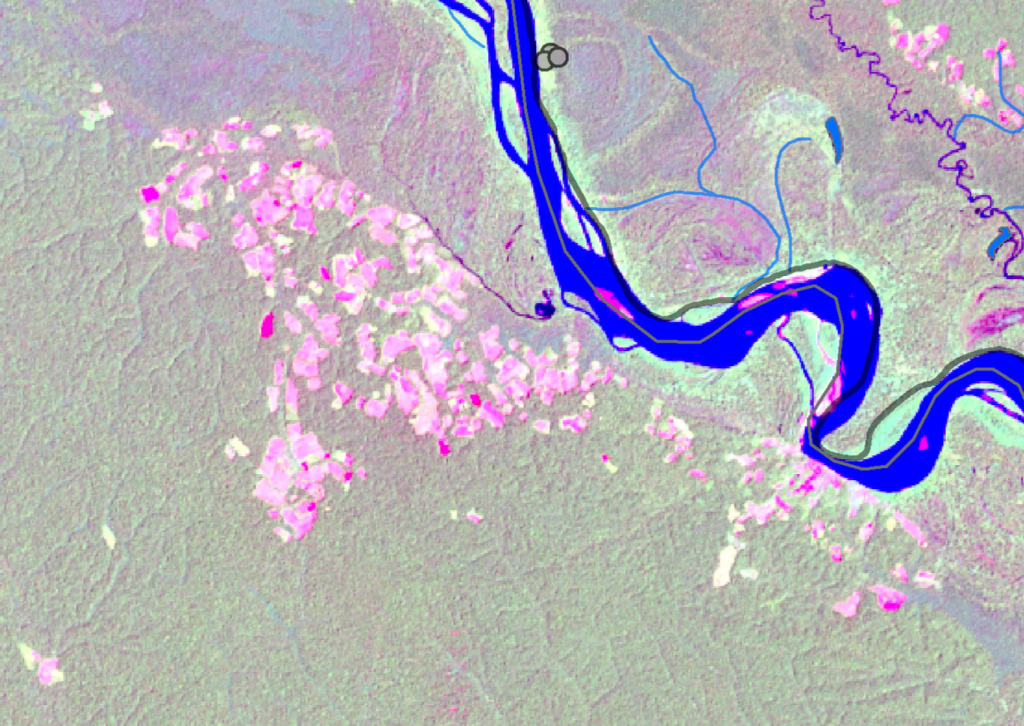

Mario afirma que hay miles de hectáreas en Pacora, en Perú, selva habitada por el pueblo Kichwa y situada al frente de Puerto Leguízamo. Desde hace varios años se viene denunciando la presencia de cocales extensivos y que quienes mantienen el control son los Comandos de Frontera, disidencia que hace parte de la Nueva Marquetalia dirigida por Iván Márquez, el antiguo comandante guerrillero de las Farc-ep, que armó un grupo disidente.

Al igual que en Colombia, algunas familias del resguardo indígena en Perú tienen pocas hectáreas y al tiempo hay extensiones grandes dominadas por narcotraficantes colombianos, así lo afirma Mario:

Hay miles de hectáreas de coca, si ese es como una reserva indígena de de de digamos del país peruano y los dueños de esos cocales de esos laboratorios, son colombianos, ellos llegan y sobornan a los gobernadores de indígenas peruanos y comienzan a a talar selva por miles y miles de hectáreas, esta madera que sacan la dejan podrida esa no le interesa, lo que interesa sembrar coca, producirla y etcétera y exportar por el Perú por Ecuador por el Brasil por todas partes

Las imágenes satelitales de Pacorá confirman la presencia de grandes extensiones de selva deforestadas que deben estar contaminadas por fertilizantes, pesticidas, cemento, gasolina y ácidos que pasan desde Puerto Asís hasta Puerto Leguízamo y de ahí a los laboratorios ubicados a lo largo del río Putumayo, entre ellos el de Pacora, lo que significa que por décadas han pasado millones de litros de gasolina por ambos puertos con destino al narcotráfico, esto a pesar de que Puerto Leguízamo cuenta con la Base Naval ARC Leguízamo desde el 26 de enero de 1944.

Hoy la interdicción de la cocaína ha cambiado el juego del narcotráfico pero no se ha reportado en medios acciones en los últimos años por parte de esta base naval.

Entre el reclutamiento y las chagras

La falta de dinero en Puerto Leguízamo es evidente y cientos de raspachines se quedaron sin trabajo, al igual que muchas de las personas que dependen de esta economía, así lo cuenta Francisco:

El cultivo atrae raspachines y se pescaba demasiado […] porque digamos en eso trabajaba … uno se encuentra 100 personas, pues para mantenerlo, pues se pescaba entonces […] pues así digamos la la plática por ese lado y pues también por ese lado entonces de ambas cosas se necesitaba, pero igualmente, pues nos afectaba porque digamos la nueva juventud digamos, se mete como que se envicia fumar otras cosas.

Varias fuentes consultadas confirman que no hay trabajo en los cocales de grandes extensiones, que cuentan con laboratorios y con capacidad de mantener de 200 a 300 personas trabajando de forma continua todo el año. Hoy llaman a 100 personas cada tres meses y ante la carencia de fuentes de ingresos se incrementa el reclutamiento, así lo cuenta Mario, quien calcula en 200 personas indígenas jóvenes el número de reclutados por ambas disidencias, este año:

Los comandos de la frontera están trabajando, le están pagando, creo que le pagan 2 millones de pesos en este momento acá acá acá miembros de los comandos y ellos tienen permiso puede entrar dos o tres meses y salen por 15 días y vuelve entre sí, pero la disidencia entró y usted no sabe si va a volver o no, eso no y allá no con la deficiencia de mordisco nada que hacer usted entra y nunca sale y nunca seas de Márquez se están pagando, se están dando 15 es como si fuera regular sí, exacto es lo mismo sí exacto y pues esa situación es simplemente compleja

A pesar de las dificultades, al igual que Martha, quien ve que las familias están poco a poco volviendo a sus usos y costumbres para enfrentar las necesidades que había antes de la economía de la coca y los problemas que trajo; Clara*, mujer Murui Muina que vive en una pequeña comunidad cerca a Puerto Leguízamo y al frente de Pacora, ha visto posibilidades aparte del cultivo de coca, incluso antes de que se tornara incierto el negocio.

La comunidad de Clara, al ver los problemas que enfrentaban comunidades vecinas decidieron sanear el territorio al que llegaron hace más de una década y ha dado resultados, hoy varios micos llegan a atraídos por las piñas que siembran las mujeres en la chagra y por las frutas de los árboles de uva caimarón y el caimo que los hombres han plantado cerca de la comunidad junto con el cedro y el guayacán amarillo. Para Clara de nuevo están viviendo de acuerdo a sus formas, sin embargo observa que las mujeres indígenas de otras comunidades son las que están soportando el peso de los cambios:

[los hombres] No se ha cambiado, ahorita porque ellos no tienen coca, ahora están, pues así sin trabajar ni nada, yo no veo que vayan a pescar o al monte […] Las mujeres sí, claro, criar, así, animales, con estas se sostiene la familia con la chagra, con la yuca, con el plátano, así como nosotros mujeres, Murui.

Un territorio que necesita oportunidades

En la Amazonía colombiana, los ríos Putumayo y Caquetá, en ambas márgenes se han usado como corredores de cultivos y laboratorios, lo que ha impactado las quebradas y ríos de sus cuencas y con ello, la vida de miles de personas. Esta crisis ecológica y social en la Amazonía es un reflejo de la insaciable demanda mundial de la cocaína y un testimonio del sufrimiento continuo de comunidades en riesgo de extermino físico y cultural, y que dependen de la selva para su supervivencia.

Hoy, a medida que el negocio ilícito se transforma bajo la presión de políticas de interdicción, la lucha por la preservación del ecosistema y de los pueblos indígenas se convierte en un deber ineludible del Estado. Aunque estas políticas han generado inestabilidad en el negocio, es imperativo que el Estado ofrezca alternativas sostenibles y de seguridad. Los pueblos indígenas, especialmente las mujeres y los líderes, hacen su parte al aportar una luz de esperanza a través de sus prácticas ancestrales, fundamentales para la regeneración de un territorio y su gente, que merecen un futuro libre de la devastación ambiental y social que conlleva el narcotráfico.

Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network.

Tu apoyo fortalece un periodismo independiente y confiable

En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.