Por: Marta Lucía Fernández Espinosa – abril 2 de 2012

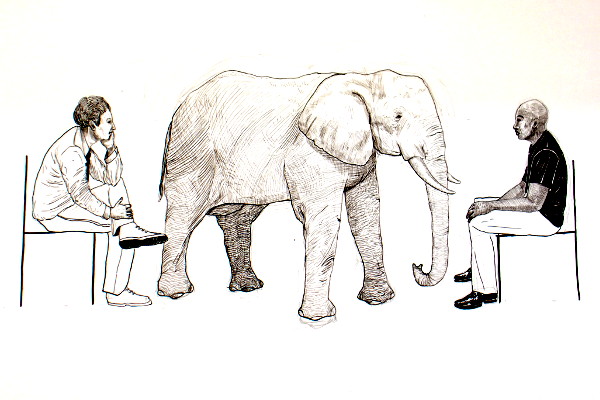

Una caudalosa autopista fluvial que conoce los rumores del Pacífico, lleva el alma selvática y africana de Colombia a bañarse en la aguas del Caribe. Cualquier chocoano sabe que si el río Atrato, uno de los más caudalosos del mundo, disminuye su corriente, cubriendo su cauce deseco de lama verde, eso sólo significa que el clima se ha hecho rigurosamente cálido; queda descartado que en las cabeceras alguna acción depredadora esté acabando los árboles porque, según lo afirman cotidianamente, “los guerrilleros son los mejores guardabosques que tiene el país”. Nos sobresalta de repente una inquietud, ¿los más importantes recursos naturales de Colombia no son administrados por el gobierno nacional.? Al parecer lo que se resuelve en los procesos electorales, es la administración de las ciudades que se incrustan en la zona andina y una parte del Caribe, un poco más del 30% del territorio nacional, ese el territorio que gobierna y ha gobernado un presidente de Colombia.

En la vasta superficie colombiana, hasta hace apenas unas décadas sólo existían los “Territorios Nacionales”, a los que no se les reconoció estatus de departamentos. Territorio baldíos tutelados por el Estado, y que no fueron vinculados a la identidad nacional más que en condiciones de inferioridad. La Guajira, Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Meta, Amazonas, San Andrés y Providencia y Chocó; es decir el 40,6% de los departamentos colombianos, ha sido percibido como terreno inútil y tratado con el arribismo indiferente aprendido de la visión utilitarista y racista de occidente.

Sólo hasta 1991 con la nueva Constitución Política se establecen como departamentos, por lo menos nominalmente; no obstante, El Chocó ya lo había logrado en 1947, dejando a su paso una historia de luchas que delatan el colonialismo y el racismo antioqueño, una batalla heredada de Manuel Saturio Valencia, último condenado a muerte en Colombia en 1867 por atentar contra los intereses blancos de los colonizadores antioqueños, y que el abogado chocoano Diego Luis Córdoba, nacido el mismo año y lugar de la fatal condena, abrazará como una lucha negra, obrera y campesina.

Esta geopolítica interna desnuda la real vocación económica del Estado colombiano, que ha impuesto intereses comerciales sobre una tierra que le excede en riquezas ancestrales y culturas que le custodian. El idealismo y la avaricia hacen ciegos a los seres, no puedo establecer una hipótesis más adecuada a la realidad colombiana. Antes de ser concebido como colombiano, el Chocó era panameño; al despuntar el siglo XX, en medio de la guerra de los mil días y utilizada por la avaricia de los políticos nacionales en asocio con capitalistas estadounidenses, interesados en rutas comerciales, se negocia una oportuna independencia de Panamá, en la que el pueblo no participa y que dejará en la orfandad a los chocoanos, en un territorio de difícil acceso, no reclamado en su partida por sus verdaderos hermanos.

Los empresarios antioqueños no tardarán en reclamar las ganancias del jugoso negocio de la separación de Panamá, para invertirlo de igual manera que los compradores del norte, en el desarrollo del transporte que facilitara el comercio del café. Pero el negocio de Panamá no dejó ganancias sólo a los grandes capitalistas, ellos, como es costumbre en la historia Colombiana, y como lo cuenta Olmedo Beluche, también pagaron a civiles y soldados. Pero la historia de cómo se ha vendido el territorio nacional no es la que hoy nos ocupará. Baste con saber que el afamado “emprendimiento antioqueño” no ha dejado de apropiarse de la riqueza nacional, por eso en épocas del libertador Bolívar, tanto enviaban dineros a las tropas realistas como a las patrióticas, jamás enviaron soldados; lo suyo ha sido invertir en negocios rentables, no en el proyecto nacional. Y también por eso es que no bien lograda la independencia, ya estarán en el negocio de administrar la nación, esa también ha sido su vocación “empresarios de la política y de la guerra”.

Que el comercio de bienes ambientales hoy hubiese hecho mirar hacia los abandonados Territorios Nacionales, con ambiciones comerciales, es precisamente lo que a capitalistas nacionales y extranjeros les hace entender que estas tierras colombianas, hoy tan útiles como ayer el canal de Panamá, le son realmente ajenas al gobierno nacional. Es entonces cuando descubren que el 66% del territorio colombiano, en el que habita apenas el 6% del total de la población nacional, está bajo una autoridad ajena a la prescrita por la democracia, y es entonces cuando se emprende la guerra internacional contra “los terroristas” guerrilleros, y cuando se pone de moda un nocivo discurso medio ambiental.

Mucho más complejo resulta admitir que en estas tierras, consideradas baldías, se hubiesen preservado los recursos naturales que hoy parecen tan esenciales a los nuevos emprendedores y comerciantes ambientales. Las difíciles condiciones climáticas y geográficas que otrora hicieron despreciable estos territorios, propios para las negritudes y los indígenas, y el arrojo de habitarlas, es hoy precisamente la condición favorable de quienes se han domiciliado en ellas. Este 66% del territorio nacional no hace parte del discurso de los noticieros y ni el país ni el mundo saben de más de la mitad de Colombia. Sin embargo, esta es la Colombia desangrada; aquella tierra que el gobierno nacional no podrá obtener de manera legal y sin faltar a leyes que protegen resguardos indígenas y minorías étnicas. Es por ello que en esta región hoy operan paramilitares al servicio de capitalistas: “traficantes de medio ambiente” en complicidad con el estado. Los Territorios Nacionales hoy son territorios de despojo, de corredores del narcotráfico, de violencia contra las minorías étnicas, sobre todo contra la mujer, de proyectos latifundistas. La guerra en los Territorios Nacionales la libra el estado en favor de los intereses del capital, sobre todo del transnacional y contra la soberanía nacional; la contraparte, es decir, la defensa del territorio nacional y la soberanía la lleva a cabo la guerrilla.

Por eso no nos resulta extraño que un paro ordenado por la guerrilla tenga tal incidencia y acatamiento, como el que acaba de acontecer en el Chocó. Paralizadas las cuatro maneras de transporte: aéreo, fluvial, marítimo y terrestre; se ha dejado ver la magnitud de su poder y su capacidad de control. Al lado de este, el paro de los “Urabeños”, acontecido hace un par de meses, apenas si parece un remedo. El paro desmiente las versiones noticiosas de una guerrilla en retroceso. Resulta mucho más inverosímil el cuidado que otorgan las fuerzas militares del Estado al paro, descuidando totalmente la seguridad ciudadana; toda vez que quien logre salir ileso del territorio gobernado por la guerrilla, es capturado por el ejército como sospechoso.

Todos los hombres mayores son tíos, todos los jóvenes son sobrinos, incluidas las madres

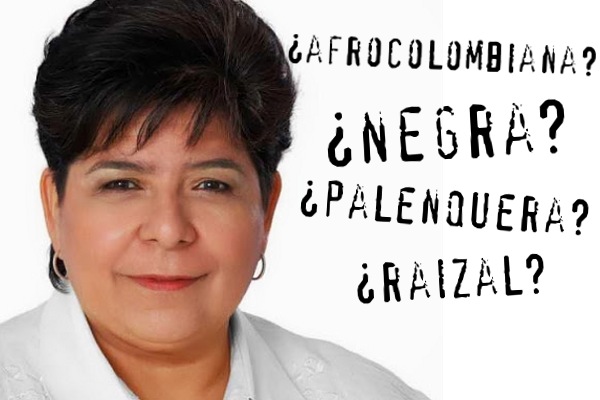

En el Chocó la familia conyugal impuesta por occidente, no es la tradición en el 90% de sus pobladores negros, hoy llamados “afrocolombianos”, con una moralina que tal vez intente demostrar que negro no es un color conveniente. Tampoco se habla resueltamente de la familia negra chocoana para identificar en ella la matrifocalidad, la poliginia -cuando un hombre tiene dos o más esposas- y la poliandría -cuando una mujer tiene dos o más esposos-; formas tan escandalosas para la propiedad privada, que se tiene por asunto moral imponer la monogamia; una moral que oculta su real interés económico. Mujeres y hombres pueden tener al mismo tiempo múltiples relaciones, lo que desnuda la condición más importante de la mujer, ella es la única certeza de origen de los hijos. Este tipo de sociedad existente demuestra una utilidad del poder real, la pluralidad, equidad y la fraternidad social que se genera a partir de familias centradas en la madre y la abuela. Familias mucho más estables y equilibradas y menos concentradas en el núcleo cerrado individualista occidental.

Algunos investigadores insisten en afirmar que la matrilinealidad es un fenómeno íntimamente ligado a la pobreza en el mundo; nosotros podremos establecer que en el caso concreto colombiano esta hipótesis carece de fiabilidad, ya que la pobreza invade a las familias monogámicas de igual manera. Además de que el desarrollo del capitalismo llegó a demostrar su capacidad de derrumbar la fachada moral de la monogamia, hoy muchos hogares colombianos son realmente matrifocales; y esto es así en diferentes clases sociales, es decir con independencia de la condición económica. Tal vez otros quieran explorar la causa de la matrifocalidad chocoana en Africa y priorizar la herencia genética sobre la histórica, lo que tendría la conveniencia del olvido para evitar una memoria rebelde. Pero no hemos olvidado que las más fuertes y hermosas mujeres negras fueron traídas a América Latina para los señores blancos, siendo negadas como compañeras a los negros.

No hemos olvidado que del vientre negro nacían nuevos esclavos para enriquecer a su dueño. No hemos olvidado que los bebés fueron arrancados a las negras de sus brazos al terminar de amamantarles para ser puestos en venta. No hemos olvidado que las bellas y vigorosas negras fueron nuestras madres, a quienes les impidieron ejercer su maternidad. No hemos olvidado que una negra esclava estuvo obligada a la poliandría al ser un objeto negociable. No hemos olvidado que la independencia decimonónica se tardó en abolir la esclavitud, pero permitió el camino a la libertad de vientres. Que una mujer negra hubiese logrado la estatura poderosa que hoy ostenta, venida de una oprobiosa experiencia vital, nos hace afirmar sin lugar a dudas, que la más aristocrática matrifocalidad en Colombia es la Chocoana; una mujer que no está marginada de la producción y del poder, como la que impuso occidente en América; y que tampoco necesita del feminismo occidental. Ella ya es una mujer poderosa, distinta de la Wayuú, pero de semejante abolengo.

El poema de Antero Agualimpia que hemos escuchado en la Voz de Leonor González Mina, ambos chocoanos, nos relata esa manera de convivencia en la que los hombres, las mujeres y los niños establecen una hermandad superior a la raquítica convivencia de occidente más proclive a la guerra “en los ríos del litoral pacífico entre las raíces de los manglares silenciosos hay un pez negro, largo, flaco llamado guachupé, a todo negro largo y flaco se le dice guachupé y por cariño le dicen guachupecito; todo negro viejo es tío y todo negro joven sobrino. El Tío guachupecito va subiendo por el río, con su recatón y su palanca empujando su canoa, cuando los sobrinos que están en la orilla le alcanzan a ver y le gritan: Tío guachupecito siéntese, siéntese, siéntese; paraíto aquí no mas ay sobrinos…”. Todos los hombres mayores son tíos, todos los jóvenes son sobrinos, incluidas las madres; en el trasfondo de esta relación familiar que parece incluir a todo vecino, está la abuela.

La arquitectura negra chocoana se agrupa y alarga en las riberas del río, construye viviendas en palafitos dispuestos a la inundación cíclica; no le ordena, obedece a la naturaleza, vive de ella y con ella en armonía. No se empeña en custodiar la vida privada a no ser para el sueño o el baño, el resto de su construcción está abierta a lo público, una arquitectura que entrelaza cotidianidades, que abre la puerta a todo vecino con quienes guarda un posible parentesco y entre los que vive sin hipocresía. Una sana cultura que no podrá más que asombrarse de la hirsuta santurronería del individualista monógamo occidental, siempre desconfiado de la peligrosa vecindad.

Un lamento yoruba fluye por las aguas de dos ríos que corren en sentido opuesto atravesando el Chocó; el Atrato llama a su madre desde el Caribe y el San Juan le hace eco desde el Pacífico, en arcanas tonalidades colmadas de recados, iyá iyalocha babalocha ayán awó ayuba aché adé aikú abure didé. Una Nostalgia Africana, escrita y cantada por uno de nuestros más grandes artistas, el chocoano Alfonso Córdoba Mosquera se derrama en su sangre Lucumí: “por qué, me pregunto por qué hoy se ve raro mi color, si el algodón que yo sembré jamás tiznado terminó, si el oro que al suelo arranqué más rutilante se tornó… si es el Africa lejana cuna de mi raza… porque mi cuna mecieron al son de un tambor”. Con su nostalgia, late en nuestro vientre mestizo ese tambor, que a tientas busca las palabras con las que convocar a la orisha Changó y a Olódumàrè; una melancolía mestiza se lanza a los océanos para abrazar a la bondadosa abuela que jamás conoció en la ascendiente Africa. Ibaé bayé t’orún yeyé temí.

Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.